変化の激しい現代のビジネス環境において、中小企業が生き残るためには、自社の強みを効果的にアピールし、顧客との信頼関係を築くことが不可欠です。

オウンドメディアは、自社の強みを明確にアピールできるため中小企業におすすめです。

この記事では、中小企業がオウンドメディアに取り組むべき理由を8つに絞り、具体的な手順と注意点を解説します。

- オウンドメディアとは?

- 中小企業にとってオウンドメディアがおすすめの理由8選

- 中小企業がオウンドメディアを始める際の手順

- 中小企業がオウンドメディアを始める際の注意点

- 中小企業がオウンドメディアを運用する方法

オウンドメディアとは?

オウンドメディアとは、企業が自社で情報発信を行うメディアです。

自社のウェブサイトやブログ、SNSなどが該当します。

オウンドメディアの目的は、顧客との関係構築、ブランドイメージの向上、潜在顧客の獲得など多岐にわたります。

自社でコントロールできるため、タイムリーな情報発信や、顧客ニーズに合わせたコンテンツ作成が可能です。また、長期的な視点で見ると、広告費の削減や顧客ロイヤルティの向上にもつながります。

オウンドメディアの最大の特長は、長期的な視点で情報発信を行なえる点です。広告のように一時的な情報発信ではなく、継続的に情報を発信し、顧客との関係性を深められます。

中小企業にとってオウンドメディアがおすすめの理由8選

オウンドメディアは、中小企業におすすめなマーケティング手法です。ここからは、おすすめの理由を8つご紹介します。

- 理由①|自社の強みを明確にアピールできるから

- 理由②|意思決定のスピードが早いから

- 理由③|コンテンツが資産化しやすくなるから

- 理由④|地域限定の会社にも効果があるから

- 理由⑤|潜在顧客にアプローチができるから

- 理由⑥|価格競争に巻き込まれにくくなるから

- 理由⑦|社内のナレッジを蓄積できるから

- 理由⑧|ほかのマーケティング施策と相性がいいから

理由①|自社の強みを明確にアピールできるから

オウンドメディアは、自社の専門知識や技術、独自のサービス、顧客への想いなどを、自由に発信できるプラットフォームです。

例えば、特定の分野に特化した技術力を持つ企業であれば、技術に関する詳細な解説記事や事例紹介を掲載することで、専門性の高さをアピールできます。

また、地域に根差した企業であれば、地域の特性や顧客ニーズに合わせた情報発信を行うことで、地域住民からの信頼を獲得できます。

オウンドメディアを通じて、自社の強みを明確かつ継続的に発信することで、ターゲット顧客に響くブランドイメージを構築し、競合との差別化を図ることが可能です。

引用元:CyberAgent Way

例えば、サイバーエージェントでは「CyberAgent Way」というオウンドメディアを運営しています。

自社のサービス事例やメンバーへのインタビューなど、写真や図解を使って自社の魅力を伝えています。

さまざまな事業の事業責任者や、エンジニアなど幅広い職種に対するインタビューは、会社の裏側をさらけ出しておりファンを集めています。

理由②|意思決定のスピードが早いから

中小企業の大きな強みとして、意思決定のスピードの早さが挙げられます。大企業に比べて組織規模が小さく、経営層との距離も近いため、市場の変化や顧客ニーズに迅速に対応できます。

オウンドメディアにおいても、意思決定のスピードを最大限に活かせます。

例えば、最新の業界ニュースやトレンドをいち早く記事にしたり、顧客からのフィードバックを即座にコンテンツに反映させたりすることが可能です。

また、新たなマーケティング施策を試す際も、迅速な意思決定と実行により、効果検証をスピーディーに行えます。

中小企業ならではの意思決定の速さを活かし、タイムリーかつ柔軟な情報発信を行うことで、顧客エンゲージメントを高め、競争優位性を確立できます。

理由③|コンテンツが資産化しやすくなるから

オウンドメディアで発信するコンテンツは、長期的な資産となります。

広告とは異なり、一度作成したコンテンツは、Webサイトやブログに残り続け、継続的に顧客に情報を届けます。

特に、専門性の高い情報やノウハウに関するコンテンツは、時間が経っても価値が下がりにくく、長期的な集客効果が期待できます。

例えば、業界のトレンドや技術解説、事例紹介などのコンテンツは、ターゲット顧客にとって有益な情報となり、繰り返し閲覧される可能性があります。

また、SEO対策にも有効であり、検索エンジンからの流入を増やすことも可能です。

オウンドメディアは、長期的な視点でコンテンツを蓄積していくことで、企業の資産となり、持続的な成長を支える基盤となります。

理由④|地域限定の会社にも効果があるから

地域限定でビジネスを展開する中小企業にとって、オウンドメディアは地域住民との関係性を強化し、地域における認知度を高めるための有効なツールです。

例えば、「埼玉県 税理士事務所」などといったKWで集客できる可能性があります。

また、地域の観光情報や生活情報を発信することで、地域住民にとって役立つ情報を提供し、信頼関係を構築できます。

オウンドメディアを通じて、地域に特化した情報を発信することで、地域住民との接点を増やし、地域におけるブランドイメージを高めることが可能です。

理由⑤|潜在顧客にアプローチができるから

オウンドメディアは、潜在顧客にアプローチするための有効な手段です。

潜在顧客とは、まだ自社の製品やサービスを知らない、あるいは興味を持っていない顧客のことです。

オウンドメディアを通じて、潜在顧客が興味を持つようなコンテンツを発信することで、自社の存在をアピールできます。

ターゲット顧客が抱える課題やニーズに関する情報、業界のトレンドや最新情報、役立つノウハウなどを発信することで、潜在顧客の関心を引きつけられます。

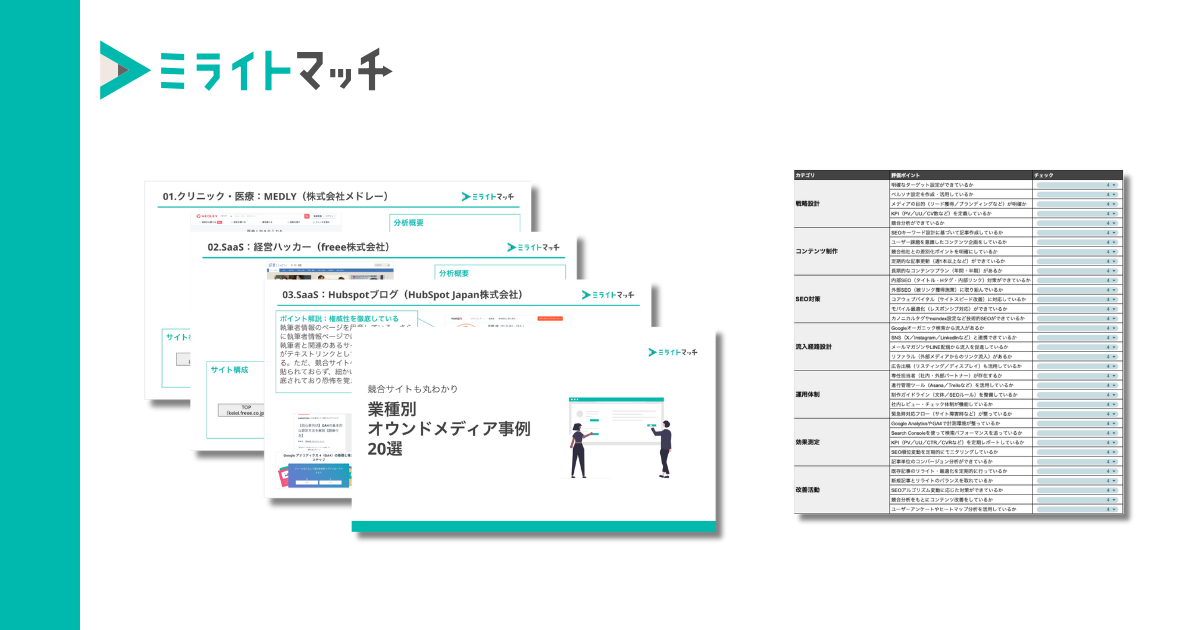

また、ホワイトペーパーやLINE登録をすることで潜在層のリードも獲得できる可能性があります。

引用元:Hubspot

例えば、Hubspotのオウンドメディアでは、マーケティングに関するノウハウや最新情報を詳しく解説しています。

マーケティングに関心のある潜在層が求める情報を発信することで、潜在顧客の獲得を可能としています。

マーケティングの基礎からニッチな分野まで、幅広いターゲット層に対して情報を発信しているため、潜在顧客を広くカバーできている点もポイントです。

理由⑥|価格競争に巻き込まれにくくなるから

中小企業が価格競争に巻き込まれると、利益率が低下し、経営を圧迫する可能性があります。

オウンドメディアを通じて、自社の強みや独自性を発信することで、価格以外の価値を顧客に訴求し、価格競争から脱却できます。

例えば、高品質な製品やサービス、優れた顧客サポート、独自の技術力などをアピールすることで、顧客は価格だけでなく、総合的な価値で製品やサービスを評価するようになります。

顧客の声や事例を発信することで、製品やサービスの信頼性を高め、顧客の購買意欲を刺激できます。

理由⑦|社内のナレッジを蓄積できるから

オウンドメディアの運用により、社内のナレッジを蓄積できます。

記事作成やコンテンツ企画を通じて、社員は自社の製品やサービス、業界の知識を深められます。

また、顧客からのフィードバックや問い合わせ内容を分析することで、顧客ニーズや課題を把握し、製品やサービスの改善に役立てられます。

引用元:メソッド|才流

例えば、才流のオウンドメディアでは自社で培ったメソッドを公開しています。

メソッドの引用・転載を歓迎しており、社名・転載元URLを明記してもらうことで外部リンクの獲得も可能としています。

メソッドはテンプレート付きのものが多く、すぐに自社に応用できるため人気を集めています。

理由⑧|ほかのマーケティング施策と相性がいいから

オウンドメディアは、他のマーケティング施策と組み合わせることで、相乗効果を発揮します。

例えば、SNSでオウンドメディアの記事を拡散したり、メールマガジンで記事を紹介したりすることで、より多くの顧客に情報を届けられます。

また、広告と連携させることで、広告で獲得した顧客をオウンドメディアに誘導し、顧客との関係性を深めることも可能です。

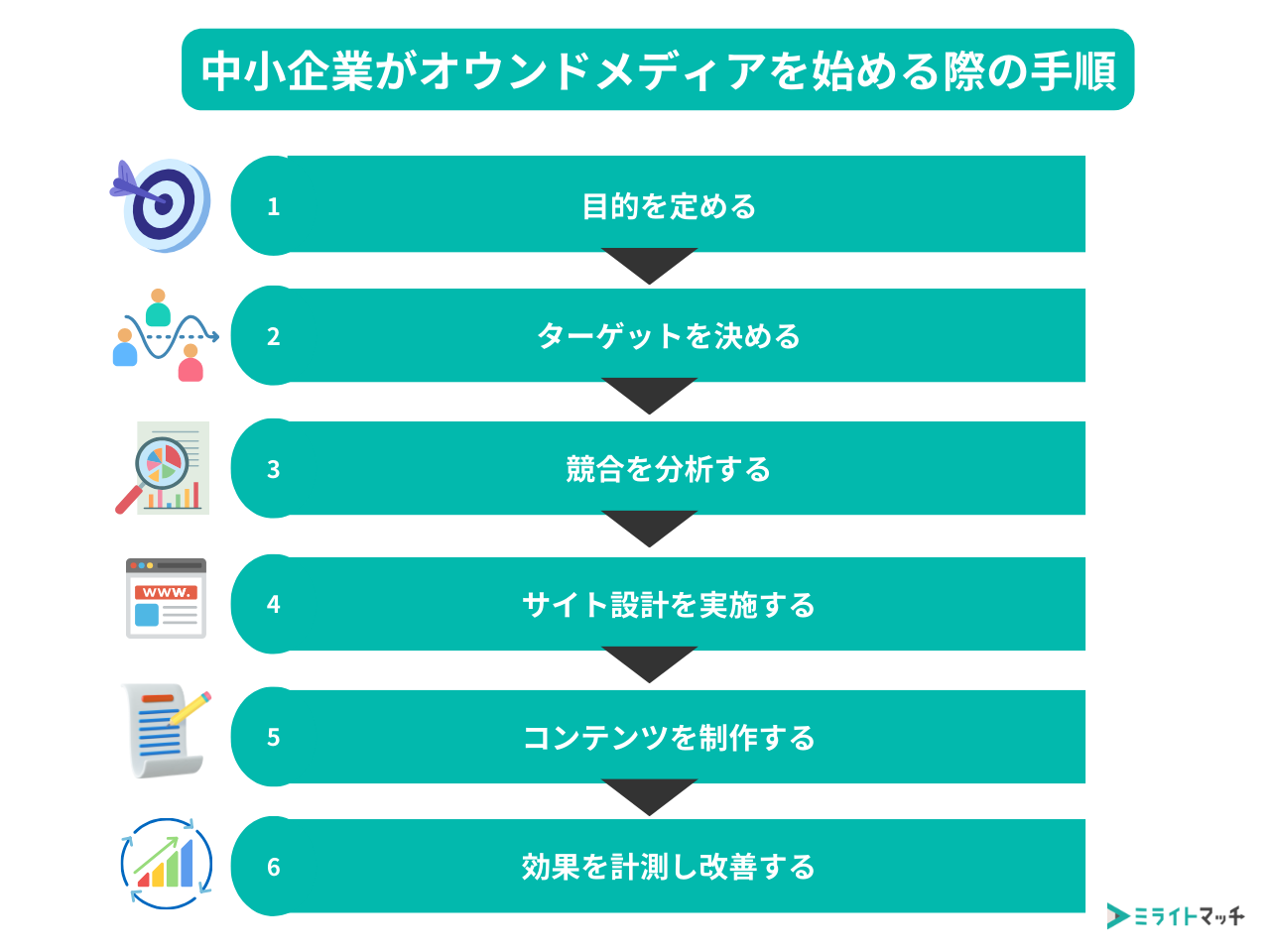

中小企業がオウンドメディアを始める際の手順

ここからは、実際に中小企業がオウンドメディアを始める際の手順をご紹介します。

- 方法①|目的を定める

- 方法②|ターゲットを決める

- 方法③|競合を分析する

- 方法④|サイト設計を実施する

- 方法⑤|コンテンツを制作する

- 方法⑥|効果を計測し改善する

方法①|目的を定める

オウンドメディアを始める前に、目的を明確にすることが重要です。目的によって、コンテンツの内容やターゲット層、運用方法などが変わってきます。

例えば、認知度向上、潜在顧客の獲得、顧客との関係構築、ブランドイメージの向上など、具体的な目標を設定しましょう。目標を明確にすることで、オウンドメディアの方向性を定め、効果的な運用を行えます。

ECサイトを運営する企業であれば、

- 売上の増加

- 検索エンジンからの流入増加

- 集客チャネルの強化

などが挙げられます。

オウンドメディアの設計は非常に重要です。設計を失敗すると後の運用で結果を出すのが難しくなるため、オウンドメディアのノウハウが無い企業はプロに任せることをおすすめします。

【ミライトマッチTEAMS】は、透明性・専門性・柔軟性の3つの強みで、理想のコンテンツチームを作るお手伝いをします!

・透明性の高さ!担当者を指名でき、事前に審査や面談も可能

・専門性抜群!医療・金融・法律・ITなどのプロが記事単位で対応

・柔軟な契約!1記事から依頼可能、初期費用なし、担当者の変更もOK

これまでの外注で「誰がやっているのか分からない」「質が低くて手戻りが多い」と感じた経験はありませんか?【ミライトマッチTEAMS】なら、SEOの専門知識を持ったプロのディレクターに安心してオウンドメディアを委託できます。

自社にSEOのプロ人材がいないという場合は、ミライトマッチTEAMSの活用をご検討ください。

方法②|ターゲットを決める

次に、ターゲット顧客を明確にします。どのような顧客に情報を届けたいのか、顧客の年齢、性別、職業、興味関心などを具体的に設定しましょう。

ターゲット顧客を明確にすることで、顧客ニーズに合ったコンテンツを作成し、効果的な情報発信が可能になります。

オウンドメディアを運営する場合は、基本的に自社事業のターゲットと合わせることが大切です。

例えば、健康食品の通信販売を行っている企業がオウンドメディアを開設する場合、

- 50代以上

- 女性

- 健康に関心がある

- 医師から生活習慣改善を勧められている

- 若々しく健康的に過ごしたいという意識が高い

などをターゲットにすると良いでしょう。

方法③|競合を分析する

次に、競合他社のオウンドメディアを分析し、自社の差別化ポイントを見つけます。

競合のコンテンツ内容、発信頻度、デザインなどを参考に、自社ならではの強みを活かしたオウンドメディアを構築しましょう。

競合分析を通じて、競合の強みや弱みを把握し、自社のオウンドメディアの戦略に活かすことが可能です。

競合との差別化ポイントを見つけるためには、自社の強みや独自性を明確にし、競合にはない価値を提供することが重要です。

方法④|サイト設計を実施する

次に、オウンドメディアのサイト設計を行います。サイトの構成、デザイン、機能などを検討し、ユーザーにとって使いやすいサイトを目指しましょう。

サイト設計では、ターゲット顧客が求める情報を探しやすく、見やすいデザインを心がけましょう。

また、スマートフォンやタブレットなど、様々なデバイスに対応したレスポンシブデザインを採用することも重要です。

SEO対策としては、キーワードの選定、メタデータの最適化、内部リンクの構築などを行い、検索エンジンからの評価を高めましょう。

サイト設計を行うには、SEOの全体像を押さえておくことが重要です。以下の記事でSEO対策を体系的に解説しているので、参考にしてください。

>>【初心者向け】SEO対策完全ガイド|最初にするべき施策やかかる費用相場をわかりやすく解説

方法⑤|コンテンツを制作する

次に、ターゲット顧客のニーズに合ったコンテンツを制作します。

記事、動画、画像など、さまざまな形式のコンテンツを作成し、顧客の興味を引く情報発信を行いましょう。

また、定期的にコンテンツを更新し、顧客との接点を維持することも重要です。

コンテンツの企画段階では、ターゲット顧客が抱える課題やニーズを深く理解し、それらを解決するための情報を提供することを意識しましょう。

方法⑥|効果を計測し改善する

最後に、オウンドメディアの効果を定期的に計測し、改善を行います。アクセス数、PV数、滞在時間、コンバージョン率など、具体的な指標を設定し、目標達成度を評価しましょう。

効果測定には、Google Analyticsのツールで、詳細データを取得できます。

また、オウンドメディアの運用段階で見るべきポイントが異なるため、タイミングによって適切な指標を定めましょう。

立ち上げ時期(〜2ヶ月)

オウンドメディアの立ち上げ時期は、基盤構築に注力します。サイトの基本設計やコンテンツの準備を行い、記事をアップできる体制を構築しましょう。

立ち上げ時期では、基本的に記事数をKPIに置くと良いでしょう。まずは目標の記事数を達成できるか確かめながら、オウンドメディアの運用を進めていくことをおすすめします。

運用のスタート時期(3ヶ月〜6ヶ月)

運用のスタート時期では、コンテンツを公開し、Webサイトへのアクセスを増やすことが重要です。

運用が回るようになったら、アクセス数や検索順位をKPIに置きましょう。

質を保ちながら最大限の記事を上げ、狙ったKWで順位がしっかりと付くか確認することをおすすめします。

運用の成長期(7ヶ月〜12ヶ月)

成長期の目標は、アクセス数をさらに増やし、コンバージョンを獲得することです。アクセス数や検索順位に加えて、CV数も見ていく必要があります。

平均PV数や平均滞在時間、離脱率なども指標として置きながらコンバージョン率や顧客獲得単価もKPIとして定めると良いでしょう。

運用の安定期(13ヶ月目以降)

運用が安定してきたら、CV数を最大化し、収益を安定的に向上させることを目標に運用しましょう。

CTA・LPの最適化、ユーザービリティ向上、記事のリライトでCV数の最大化を目指し、サービスの売上を増加させることが重要です。

KPI指標としては、CV数を置くと良いでしょう。

中小企業がオウンドメディアを始める際の注意点

中小企業がオウンドメディアを始める際には、気をつけなければならない点が複数あります。以下の注意点を考慮して運用しましょう。

- 注意点①|短期的な結果を求めない

- 注意点②|なんとなく運用を開始しない

- 注意点③|記事の質にこだわる

- 注意点④|外注先に任せ過ぎない

注意点①|短期的な結果を求めない

オウンドメディアは、長期的な視点で運用することが重要です。短期的な結果を求めず、継続的にコンテンツを更新し、顧客との関係性を築いていくことが成功への鍵となります。

オウンドメディアは、広告のように即効性のある効果は期待できません。しかし、長期的な視点でコンテンツを蓄積していくことで、企業の資産となり、持続的な成長を支える基盤となります。焦らずに、コツコツとコンテンツを増やしていくことが重要です。

特に中小企業の場合、限られたリソースの中で運用を行うため、効果が出るまでに時間がかかることを理解しておきましょう。

効果が出ないからといって、すぐに諦めてしまうのではなく、定期的に効果測定を行い、改善を繰り返していくことが大切です。

注意点②|なんとなく運用を開始しない

明確な目的や目標を持たずに運用を開始すると、効果が得られず、時間やリソースの無駄になります。事前に目的や目標を明確にし、計画的に運用を開始しましょう。

例えば、目的が「認知度向上」であれば、サイトへの訪問者数やSNSでのフォロワー数などを指標にできます。

また、オウンドメディアの運用は、企業のマーケティング戦略全体の中で位置づけることが重要です。

オウンドメディアの目的や目標が、企業の経営目標やマーケティング目標と整合性が取れているかを確認しましょう。

注意点③|記事の質にこだわる

記事の質が低いと、顧客の信頼を失い、ブランドイメージを損なう可能性があるため避けましょう。

質の高い記事を作成するためには、専門知識を持つライターを起用したり、校正・校閲を徹底したりすることが重要です。

質の高い記事は、顧客にとって有益な情報となり、顧客エンゲージメントを高める効果があります。

また、SEO対策にも有効であり、検索エンジンからの評価を高めることが可能です。

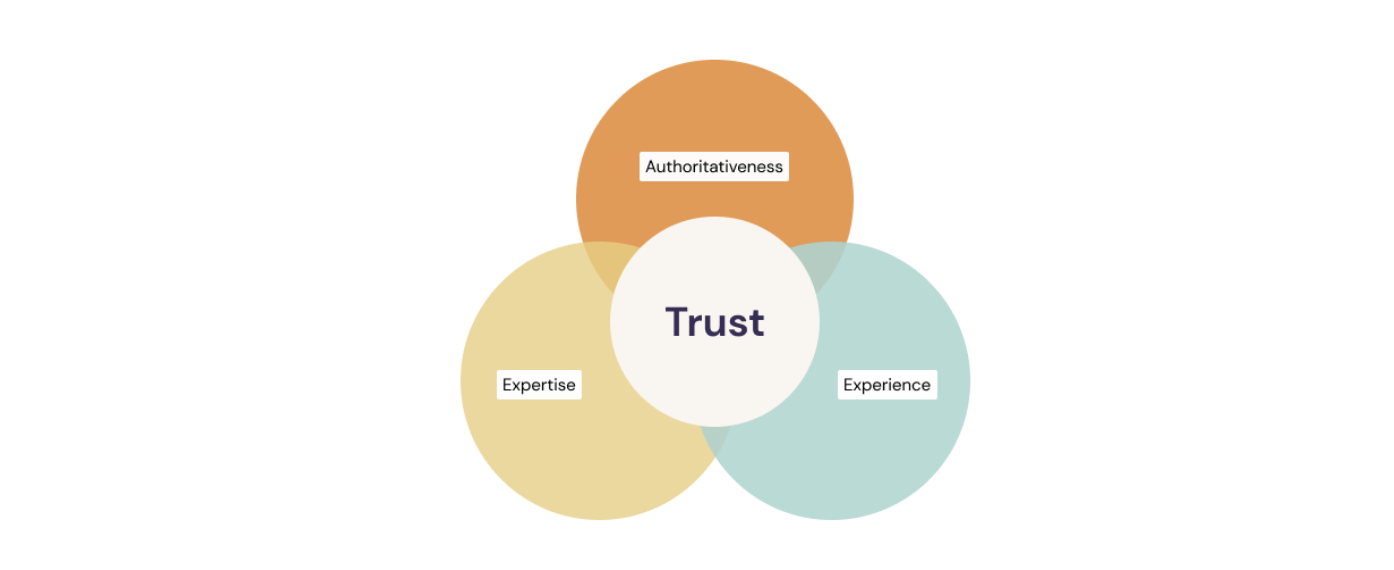

Googleでは、E-E-A-Tなど質の高いコンテンツを重視しています。E-E-A-Tとは、Googleが検索順位を決める際に重要視する要素であり、「経験(Experience)」「専門性(Expertise)」「権威性(Authoritativeness)」「信頼性(Trustworthiness)」の頭文字を取ったものです。

| Google の自動システムは、さまざまな要因に基づいて優れたコンテンツをランク付けするように設計されています。関連するコンテンツを特定した後、最も役に立つと判断されたコンテンツに高い優先順位を付けます。そのために、どのコンテンツが、エクスペリエンス(Experience)、高い専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)、すなわち E-E-A-T の面で優れているかを判断するための要素の組み合わせを特定します。 引用:E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて|Google検索セントラル |

E-E-A-Tは検索順位に直接影響するわけではありませんが、順位を判断する指標として重視されているため、SEO対策において考慮しなければなりません。

このように、SEOの効果を高めるためにも質を重視したコンテンツ制作が重要です。

注意点④|外注先に任せ過ぎない

オウンドメディアの運用を外注する場合でも、自社でコンテンツの内容や方向性を決定し、外注先と密に連携することが重要です。

外注先に丸投げしてしまうと、自社のブランドイメージや顧客ニーズに合わないコンテンツが作成される可能性があります。

オウンドメディアの運用は、企業のブランドイメージや顧客との関係性を構築するための重要な手段です。そのため、自社で主体的に関わり、外注先と協力しながら運用を進めることが重要です。

外注先とのコミュニケーションを密にし、定期的にコンテンツのレビューや改善を行いましょう。

中小企業がオウンドメディアを運用する方法

ここからは、中小企業がオウンドメディアを運用する方法をご紹介します。

- 方法①|内製化

- 方法②|外注化

- 方法③|ハーフ体制

方法①|内製化

内製化とは、オウンドメディアの運用をすべて自社で行うことです。コンテンツ企画、記事作成、サイト運営、効果測定など、すべての業務を自社の社員で行います。

内製化は、専門知識やスキルを持つ人材が社内にいる場合や、長期的な視点でノウハウを蓄積したい場合に適しています。

特に、中小企業の場合、社員一人ひとりが複数の役割を担うことが多いため、オウンドメディアの運用を通じて、社員のスキルアップや多能工化を促進できます。

また、顧客からのフィードバックや問い合わせ内容を分析することで、顧客ニーズを把握し、製品やサービスの改善に役立てられる点も魅力です。

社内で培われた知識は企業の財産となり、人材の流出リスクを抑えることにもつながります。

方法②|外注化

外注化とは、オウンドメディアの運用の一部または全部を外部の専門業者に委託することです。コンテンツ企画、記事作成、SEO対策、サイト運営などを外注できます。

外注化は、専門知識やスキルを持つ人材が社内にいない場合や、短期間で効果を出したい場合に適しています。

特に、中小企業の場合、リソースが限られているため、外注化を活用することで、効率的にオウンドメディアを運用できます。

また、専門業者に依頼することで、最新のSEO対策やデザイン技術を活用し、質の高いオウンドメディアを構築できるためおすすめです。

方法③|ハーフ体制

ハーフ体制とは、オウンドメディアの運用の一部を内製化し、一部を外注化することです。例えば、コンテンツ企画や記事作成は内製化し、SEO対策やサイト運営は外注化するといった方法があります。

ハーフ体制は、自社のリソースや状況に合わせて柔軟に運用したい場合に適しています。特に、中小企業の場合、リソースや予算に合わせて、最適な体制を構築することが重要です。

例えば、初期段階では外注化を活用し、軌道に乗ってきたら内製化を進めるというように、段階的に体制を移行することも可能です。

「少ないリソースで継続的に運用できる仕組みが欲しい」

「外注すべき業務と内製すべき業務の切り分け方を知りたい」

という方は、ハーフ体制が可能な外注先に相談してみることをおすすめします。

「SEOやコンテンツ制作を外注したいけど、誰が担当するか分からないのが不安…」

「専門性が必要な分野なのに、記事のクオリティが期待に届かないことが多い…」

「契約期間や初期費用の縛りがあって、気軽に試せないのが悩み…」

そんなお悩みを抱えるあなたへ。【ミライトマッチTEAMS】は、透明性・専門性・柔軟性の3つの強みで、理想のコンテンツチームを作るお手伝いをします!

・透明性の高さ!担当者を指名でき、事前に審査や面談も可能

・専門性抜群!医療・金融・法律・ITなどのプロが記事単位で対応

・柔軟な契約!1記事から依頼可能、初期費用なし、担当者の変更もOK

これまでの外注で「誰がやっているのか分からない」「質が低くて手戻りが多い」と感じた経験はありませんか?【ミライトマッチTEAMS】なら、SEOの専門知識を持ったプロのディレクターに安心してオウンドメディアを委託できます。

自社にSEOのプロ人材がいないという場合は、ミライトマッチTEAMSの活用をご検討ください。

まとめ

今回の記事では、中小企業がオウンドメディアに取り組むべき理由を8つに絞り、具体的な手順と注意点を解説しました。

オウンドメディアは、コストを抑えて効率的に集客できるマーケティング手法であり、中小企業におすすめです。

本記事で紹介したポイントを参考に、オウンドメディアを始めてみてください。

「どんなオウンドメディアを作るべきか、どんなSEO対策を行うべきかわからない」

「予算内でどのようなコンテンツマーケティング支援が可能か知りたい」

という方は、弊社のSEOお悩み無料相談をご活用ください。

SEOお悩み無料相談では、毎月先着5社まで無料で相談を承っております。ぜひお気軽にお申し込みください。

監修者プロフィール

-

SEO歴5年のSEOコンサルタント。自身のアフィリエイトサイトをグロースさせた経験から、現在は企業のSEM支援を行っている。具体的には、オウンドメディア運用代行、SEO戦略立案、記事制作代行などを実施している。

日本マーケティング学会の会員としても活動をしている。

最新の投稿

- 2025年4月13日おすすめ企業紹介東京都板橋区でSEO対策に強い会社7選|選び方や費用相場と合わせて解説

- 2025年4月13日コラム【具体的】SEO記事構成の作り方を8ステップとポイント10個を使って解説

- 2025年4月13日SEO対策【初心者】SEO対策を学習する効率的な方法は?Webサイトや書籍などを紹介

- 2025年4月3日おすすめ企業紹介東京都中野区でSEO対策に強い会社9選|選び方や費用相場と合わせて解説