企業のマーケティング担当者からは「リソース不足で継続できない」「成果が見えづらい」「社内の理解が得られない」といった声がよくあがります。

実際、オウンドメディアは立ち上げてすぐに結果が出るものではなく、半年から1年程度の時間がかかるのが一般的です。

しかし、オウンドメディアが継続できない理由、運用代行に依頼するメリットを本記事で知ることで、成果を出しやすくなります。

本記事では、オウンドメディアが継続できない7つの理由と具体的な改善策を解説します。また、運用代行を依頼する際の注意点についても触れていくので、ぜひ最後までお読みください。

▼この記事でわかること

- オウンドメディアが継続できない7つの理由

- 継続するための具体的な改善策6つ

- オウンドメディアの運用代行を利用するメリット

- 運用代行を依頼する際の注意点

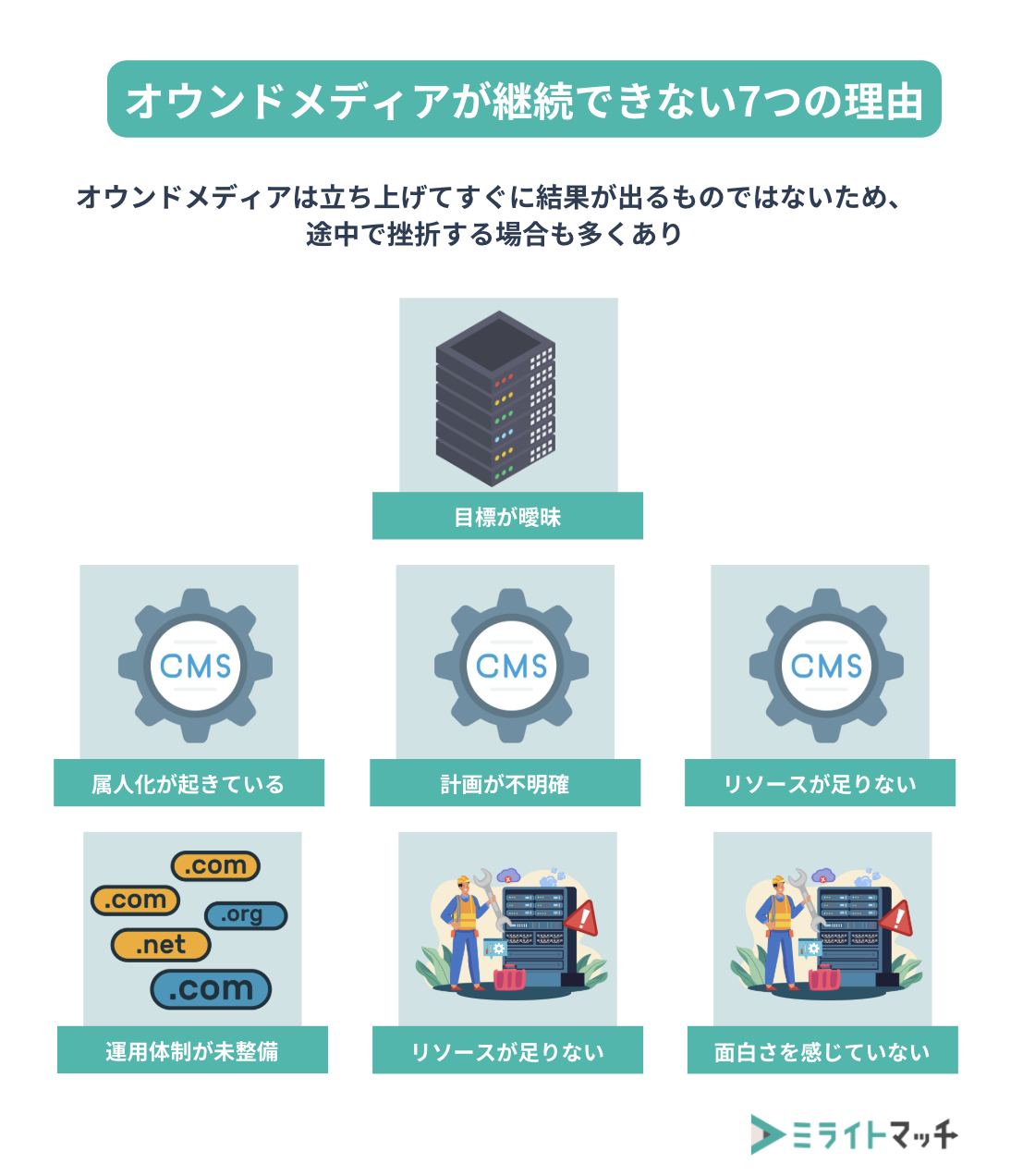

オウンドメディアが継続できない7つの理由

オウンドメディアは立ち上げてすぐに結果が出るものではないため、途中で挫折する場合も多くあります。ここからは、オウンドメディアが継続できない7つの理由をご紹介します。

▼オウンドメディアが継続できない7つの理由

- 理由①|目標が曖昧だから

- 理由②|計画が明確になっていないから

- 理由③|運用体制が整備されていないから

- 理由④|人的・予算的なリソースが足りないから

- 理由⑤|成果が見えにくいから

- 理由⑥|コンテンツ制作の面白さを感じていないから

- 理由⑦|属人化が起きているから

理由①|目標が曖昧だから

オウンドメディアを始める際に、「なぜオウンドメディアを始めたいのか」「オウンドメディアを通してどんな成果を得たいのか」といった目的や目標が曖昧なまま始めてしまうケースが多く見られます。

目標が曖昧なままだと、コンテンツの方向性が定まらず、読者のニーズとずれたコンテンツばかりになる可能性があります。読者のニーズとずれたコンテンツは中々読まれず、結果としてPV数の増加やコンバージョン獲得といった成果に繋がりません。

目標を立てる際は、短期・中期・長期に分けてそれぞれの目標を作りましょう。

例えば、短期的な目標の場合「3ヶ月でアクセス数を3倍にする」などが挙げられます。

理由②|計画が明確になっていないから

オウンドメディアの目標設定と同様に、具体的な計画を立てずにオウンドメディアを始めてしまうケースもあります。

誰が何をいつまでにすべきかが不明確だと、コンテンツの質にばらつきが出たり、更新頻度が安定しなかったりします。

オウンドメディア継続には、どのようなコンテンツを、どのくらいの頻度で作成・配信していくのかといった計画を事前に立てておきましょう。

例えば、1ヶ月に最低10本の記事投稿で、5,000文字前後のコンテンツを3日に1日は用意するといった定量的な計画を立てていきましょう。

理由③|運用体制が整備されていないから

オウンドメディアの運用には、コンテンツの企画・制作・配信・効果測定など、さまざまな業務が発生します。誰がどのような役割を担うのかを明確にした運用体制を整備することが重要です。

社内の協力体制が整っておらず承認フローが未整備だったり、編集会議やレビュー体制が確立されていないと、オウンドメディアの運用がスムーズにいかない可能性が高くなります。

理由④|人的・予算的なリソースが足りないから

オウンドメディアの運用には、コンテンツ制作や効果測定など、多くの人的リソースが必要となります。

しかし、オウンドメディアに十分な人員、ケースもあります。コンテンツ制作の外注や広告配信などに必要な予算を確保することも難しいケースが多いでしょう。

人的・予算的なリソース不足は、オウンドメディアの更新頻度やコンテンツの質の低下に繋がり、継続的な運用を難しくする要因となります。

また、SEOの専門知識を持った人材がいない場合、知識を0から学ぶ必要がある点も継続できない理由の1つです。

理由⑤|成果が見えにくいから

オウンドメディアは、SEO対策などの施策を施したとしても、すぐに効果が現れるわけではありません。多くの場合、効果が出るまでには半年から1年程度の期間が必要です。

短期的な成果を求めてしまうと、「オウンドメディアは効果がない」と判断してしまい、継続を諦めてしまうケースもあります。

また、具体的な成果指標が設定できていないため上司や経営層への報告が難しい点も挙げられます。

理由⑥|コンテンツ制作の面白さを感じていないから

オウンドメディアのコンテンツ制作は、決して簡単な作業ではありません。読者のニーズを捉えた質の高いコンテンツを継続的に作成していく必要があるため、担当者には高い文章力や情報収集能力が求められます。

そのため、コンテンツ制作の面白さを感じられない担当者にとっては、大きな負担になってしまう可能性があります。

担当者がコンテンツ制作の面白さを感じられなければ、コンテンツの質の低下や更新頻度の低下に繋がり、オウンドメディアの継続を困難にする要因となります。

記事の質よりも量に追われていてアイデア共有が少ない場合、ルーチンワーク化して創造性が失われ、コンテンツ制作の面白さを感じらません。

理由⑦|属人化が起きているから

オウンドメディアの運用では、特定の担当者に属人化するケースが多く見られます。

ナレッジの共有・蓄積がされておらず教育体制ができていない場合、担当者の異動や退職でノウハウが活用できない可能性もあるため注意が必要です。

オウンドメディアが継続できない場合の6つの改善策

ここからは、オウンドメディアが継続できない場合の6つの改善策を解説します。

▼オウンドメディアが継続できない場合の6つの改善策

- 改善策①|KPIを設定する

- 改善策②|ターゲットとペルソナがずれていないか見直す

- 改善策③|社内の運用体制を整える

- 改善策④|定例ミーティングの質・頻度を見直すを開催する

- 改善策⑤|定量的・定性的に振り返る

- 改善策⑥|外部委託を検討する

改善策①|KPIを設定する

オウンドメディアの目標を達成するためには、KPIを設定することが重要です。

Key Performance Indicator(キーパフォーマンスインジケーター)の略で、「重要業績評価指標」と訳されます。KPIを設定することで、目標達成に向けた進捗状況を把握できます。

例えば、オウンドメディアの目標が「問い合わせ件数の増加」である場合、KPIとして「PV数」「資料請求数」「問い合わせ件数」などを設定できます。KPIは、目標や現状に合わせて設定しましょう。

ただし、効果的なKPIを設定するにはSEOの専門知識が必要不可欠です。そこでおすすめしたいのがミライトマッチTEAMSです。

ミライトマッチTEAMSには、SEOの専門知識を持ったディレクターが所属しており、KPIの設定をサポートします。目標設定はオウンドメディアを構築する上で重要であり、KPI設定がうまくいかないと効果が出にくいため、積極的にプロの力を借りることをおすすめします。

自社にSEOのプロ人材がいないという場合は、ミライトマッチTEAMSの活用をご検討ください。

改善策②|ターゲットとペルソナがずれていないか見直す

オウンドメディアのターゲットとペルソナがずれていると、読者のニーズに合致したコンテンツを制作できません。「どんな人に、どんな情報を届けたいのか」を明確にするために、ターゲットとペルソナを改めて見直してみましょう。

どんな人物を集客したいかを明確にしてチーム内で共有し、共通認識を持つことも重要です。

改善策③|社内の運用体制を整える

オウンドメディアの運用をスムーズに行うためには、社内の運用体制を整えることが重要です。

誰がどのような役割を担うのかを明確にすることで、担当者の負担を軽減し、業務効率を向上できます。

運用体制は、上流からPM、ディレクター、ライターの流れが一般的です。メンバーの役割分担を決めたら、業務フローを整備しましょう。また、毎月の記事数に応じて、スケジュールも立てることも大切です。

改善策④|定例ミーティングの質・頻度を見直す

オウンドメディアの運用状況を共有し、今後の改善策を検討するためには、KPIの達成状況やコンテンツの改善点などを共有し、今後のコンテンツ制作に活かしていくことが重要です。そのため、定例ミーティングの内容や頻度が適切か見直しましょう。

オウンドメディアだけでなくチームメンバーの成長も体感できるようにすると、士気が下がらないため、コンテンツのフィードバック会や勉強会も開催すると良いでしょう。

改善策⑤|定量的・定性的に振り返る

オウンドメディアの効果を最大化するためには、定量的・定性的な振り返りを行うことが重要です。 四半期ごとに詳細なレビューを実施しましょう。

アクセス解析ツールを活用し、PV数やコンバージョン率などの数値データを分析することで、オウンドメディアの課題や改善点を発見できます。また、ユーザーアンケートなどを実施しユーザーの意見を収集することも有効です。

改善策⑥|外部委託を検討する

自社にSEOの専門知識を持った人材がおらず、オウンドメディアの運用に課題を感じている場合は、外部委託を検討すると良いでしょう。

外部委託の方法は、完全外注とハーフ外注で選べます。将来的にインハウスSEOを目指したいと考えている方は、ハーフ外注を選ぶことをおすすめします。

オウンドメディアの運用代行を利用する3つのメリット

ここからは、オウンドメディアの運用代行を利用する3つのメリットをご紹介します。

オウンドメディアの運用代行を利用する3つのメリット

- メリット①|プロのノウハウを使って運用できる

- メリット②|コンテンツ制作が安定的に進む

- メリット③|客観的な意見をもらえる

メリット①|プロのノウハウを使って運用できる

オウンドメディアの運用を依頼すれば、プロのノウハウを使って運用できます。

オウンドメディアの運用には、Webマーケティングに関する専門的な知識が必要です。もし自社にWebマーケティングのノウハウがない場合、ゼロから学び知見を蓄積していくことにはかなりの時間を要するため、現実的ではありません。

Webマーケティングの知識がある運用代行に依頼することで、オウンドメディアの運用の成果に繋がりやすくなります。

メリット②|コンテンツ制作が安定的に進む

オウンドメディアの運用を依頼すれば、コンテンツ制作が安定的に進みます。

社内にコンテンツ制作のノウハウがない場合、事前に想像しているよりもはるかに多くの時間がかかることになります。

また、専任がメンバーいない場合、こうした時間のかかる業務はどうしても後回しになり、計画通りにコンテンツ制作が進まないという課題を抱えることになります。

しかし、もし運用代行に外注することができれば、安定してスケジュール通りに記事を公開できます。

メリット③|客観的な意見をもらえる

プロから客観的な意見をもらえる点もメリットです。

コンテンツを自社で制作する場合、どうしても視点に偏りが出てしまうことがあります。

一方で、外部の人員を入れることで、第三者の観点を得られます。

自社だけでは考えることのできなかった発想を得たり、多角的に考えることでより質の高いコンテンツを制作できたりといったメリットがあります。

オウンドメディアの運用を代行する際の注意点

オウンドメディアの運用をする際には、気をつけなければならないポイントもあります。ここからは、オウンドメディアの運用を代行する際の注意点を2つご紹介します。

▼オウンドメディアの運用を代行する際の注意点

- 注意点①|コストがかかる

- 注意点②|目的に合った業者を選ぶ

注意点①|コストがかかる

オウンドメディアの運用を代行会社に委託する場合、コストが発生します。

代行会社によって料金体系は異なりますが、月額数十万円〜数百万円程度かかることもあります。運用代行は対応範囲が広くなるとコストが高くなります。

高額なコストがかかってきますが、費用対効果を考えるとオウンドメディアが得られるメリットはそれ以上です。

プロのノウハウをもとに運用できれば、オウンドメディアの閲覧数が上がるだけでなく、最終的にサービスの売上増加に繋げられます。

運用代行にコストがかかるからと言って、 SEOの専門知識を持った人材がいないまま運用を続けてしまうと成果に繋がらない場合もあります。

コストが不安な方は、外注先に丸投げせず、ハーフ外注を選ぶと良いでしょう。将来的な内製化を目指し、プロからSEOについて学びながら運用することをおすすめします。

注意点②|目的に合った業者を選ぶ

オウンドメディアの運用代行を行っている業者は数多くありますが、それぞれの会社によって得意な領域が異なるため、注意が必要です。

その中でも、特にSEOや記事制作が得意な業者を選ぶことをお勧めします。

オウンドメディアの運用については、最新のSEOの情報を得ていることが重要であり、また、コンテンツの質が低ければ読者が記事を読んでも行動を起こさないことから、SEOが専門の業者を選ぶとよいでしょう。

まとめ

今回の記事では、オウンドメディアが継続できない7つの理由と具体的な改善策を解説しました。

オウンドメディアの運用はなかなか継続できない様々な理由があります。目標や計画が不明確に始まってしまうことや、成果が見えにくい中でリソース不足や属人化が進んでしまうことから、継続できずに終わることが多くあります。

改善策としては、正しくKPIを設定して、適切な運用体制やミーティングを設定し、定量・定性的に振り返っていくことが重要です。

難易度の高いオウンドメディアの運用は、運用代行を利用することに大きなメリットがあります。例えば、コンテンツ制作が安定的に計画通り進むことや第三者の視点が入りコンテンツの質が上がります。

自社のオウンドメディアがどんな課題を抱えていて、どんなSEO対策を行うべきかわからないという方は、弊社のSEOお悩み無料相談をご活用ください。

SEOお悩み無料相談では、毎月先着5社まで無料で相談を承っております。ぜひお気軽にお申し込みください。

監修者プロフィール

- 株式会社IT&Plucktice 代表取締役

-

【プロフィール】

・新卒でアクセンチュア株式会社に入社し、2019年に株式会社IT&Pluckticeを創業

・SEO記事制作現場におけるマッチングの課題感を解決すべく、ライティング人材に特化したマッチングサービス「ミライトマッチ」を立上げ・運営

【実績】

・Webマーケ会社にて、複数SEOメディア事業の立ち上げ、収益化に貢献

・2021年に「ミライトマッチ」をリリースし、1900名以上のフリーランスを集客。企業と人材のマッチング率は約90%を誇る

最新の投稿

- 2025年10月20日インタビュー【導入事例】プロの文章力とインタビュー力が、適切な言語化を実現する

- 2025年9月10日インタビュー【導入事例】社内知見×外部の専門性で、独自性の高い記事制作体制を実現

- 2025年4月30日コラムWebライター直接契約完全ガイド|コスト削減&クオリティアップの方法

- 2025年3月5日オウンドメディア運用オウンドメディアのKPI設定方法:KGIや指標例、効果測定と合わせて解説