SEOの内部対策は、Webサイトの内部構造を最適化し、検索エンジンからの評価を高めることです。具体的な目的としては以下の2つが想定されます。

しかし、「具体的にSEOの内部対策で何から始めればいいのか分からない」と悩んでいませんか?結論からお伝えすると以下の4つの施策を実行すれば問題ありません。

SEO内部対策で実行すべき施策

- 方法①|サイト構造の最適化

- 方法②|内部リンクの最適化

- 方法③|XMLサイトマップの活用

- 方法④|robots.txtの設定

本記事では、SEO内部対策の基礎から実践的な手法まで分かりやすく解説していきます。

▼この記事でわかること

- SEO内部対策の基本的な考え方と重要性

- クロール最適化のための具体的な実装方法

- インデックス改善に必要な技術的な対策

- ユーザー体験を向上させるための施策

- 内部対策で使えるツール紹介

クロール最適化やインデックス改善、ユーザー体験向上の3つの観点でまとめました。企業のWeb担当者は最後まで読んでお役立てください。

自社の内部対策についてお悩みの方は、ミライトマッチTEAMSの活用をご検討ください。

ミライトマッチTEAMSには、SEOの専門知識を持ったプロのディレクターが所属しているため、安心して内部対策を任せることができます。

ミライトマッチTEAMSは、ディレクターやライターを指名することができ、書類審査や面談も可能なため安心して依頼することができます。

自社にSEOのプロ人材がいないという場合は、ミライトマッチTEAMSの活用をご検討ください。

SEOの内部対策とは?

SEOの内部対策とは、Webサイトの内部構造やコンテンツを改善することで、検索エンジンのランキングで上位表示を目指し、より多くのユーザーにWebサイトを訪問してもらうための施策です。

内部SEOは、サイト内の要素(HTMLタグ、メタディスクリプション、見出しタグなど)を最適化し、検索エンジンがサイト内容を正確に理解できるようにします。

内部対策でWebページが検索エンジンに素早くクロールされ、正確にインデックスしてもらえます。その結果、検索順位が上がるのです。

内部対策には、サイト構造の設計やタグの設定などを始め、数多くの施策があります。

内部対策と外部対策/コンテンツSEOとの違い

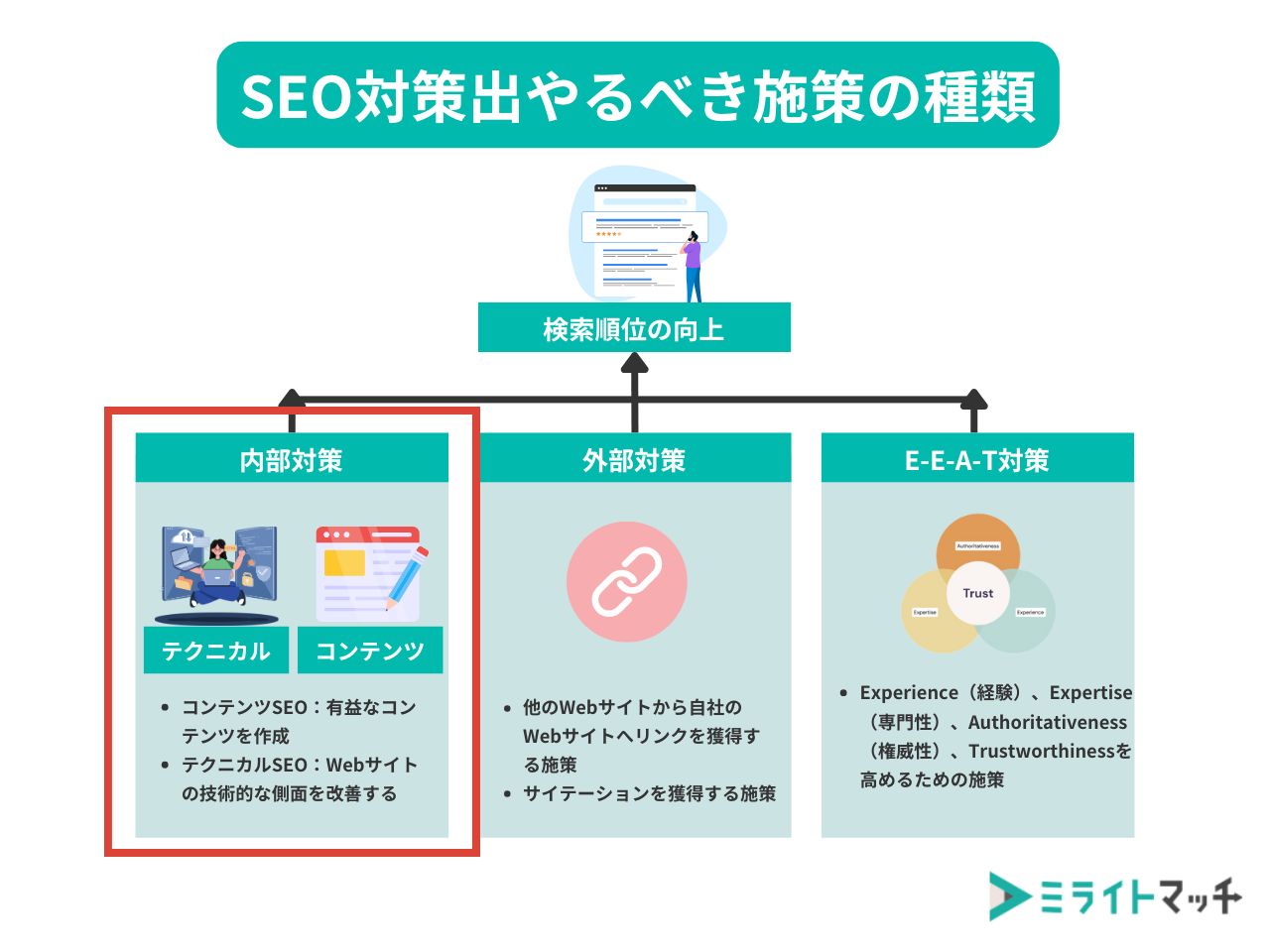

SEO対策には、大きく分けて内部対策と外部対策、コンテンツSEOの3種類があります。

前述したように、内部対策は、Webサイトの内部構造やコンテンツを改善することで、検索エンジンにサイトの内容を正しく理解させ、評価を高めるための対策です。

一方、外部対策とは、他のWebサイトから自分のWebサイトへリンクを貼ってもらうことで、サイトの信頼性を高め、検索エンジンの評価を高める対策を指します。

また、コンテンツSEOとは、ユーザーにとって有益なコンテンツを作成し、検索エンジンのランキングで上位表示を目指す施策です。

SEO内部対策の目的

SEO内部対策の目的は以下の2点です。

▼SEO内部対策の目的

- 目的①|クローリングを促すため

- 目的②|ページ情報を正しく伝えるため

目的①|クローリングを促すため

クローリングとは、検索エンジンのクローラーと呼ばれるプログラムがWebサイトを巡回し、Webページの情報を収集するプロセスです。

クローラーにWebサイトを効率的に巡回してもらうためには、Webサイトの構造を整理し、クローラーがWebサイト内をスムーズに移動させる必要があります。

また、クローラーにWebサイトの情報を正しく認識させるためには、Webサイトの情報を適切な形式で記述することが重要です。

目的②|ページ情報を正しく伝えるため

検索エンジンは、クローラーが収集した情報に基づいて、Webサイトの各ページを評価し、検索結果に表示するかどうかを判断します。

Webサイトの情報を正しく検索エンジンに伝えるためには、ページのタイトルや見出し、画像などに適切なタグ設定が必要です。

クロールを最適化する4つの方法

冒頭で述べた通り、検索順位を上げるにはWebページが検索エンジンに素早くクロールされ、正確にインデックスしてもらう必要があります。

ここからは、クロールを最適化するための方法として、以下の4つをご紹介します。

▼クロールを最適化する4つの方法

- 方法①|サイト構造の最適化

- 方法②|内部リンクの最適化

- 方法③|XMLサイトマップの活用

- 方法④|robots.txtの設定

方法①|サイト構造の最適化

サイト構造を最適化することで、クローラーがWebサイト内をスムーズに巡回し、情報を効率的に収集できるようになります。

サイト構造の最適化には、以下の2点が挙げられます。

サイト構造の最適化

- ディレクトリ構造を整理する

- パンくずリストを作成する

ディレクトリ構造を整理する

ディレクトリ構造は内部SEOの基盤となる重要な要素の一つです。ディレクトリ構造とは、Webサイト内のページを階層構造で整理したものです。

ディレクトリ構造が適切であると、検索エンジンがWebサイトを効率的にクロールし、インデックスする助けになります。

また、ユーザーがサイト内を簡単にナビゲートできるようになるため、ユーザー体験(UX)も向上します。

検索エンジンのクローラー(例: Googlebot)は、Webサイトを訪れてリンクを辿り、ページをインデックスします。この際、ディレクトリ構造が整理されていると、クローラーが効率的に全ページをクロールできます。

良い例:https://example.com/products/electronics/smartphones

上記のURLは、「products(製品)→ electronics(電子機器)→ smartphones(スマートフォン)」という階層が明確で、内容が想像しやすいです。

悪い例:https://example.com/page12345

このようなURLは、検索エンジンもユーザーもページの内容を把握しづらく、SEO効果が低くなります。

ディレクトリ構造を整理することで、クローラーがWebサイト内を理解しやすくなるだけでなく、ユーザーにとってもWebサイトが使いやすくなります。

パンくずリストを作成する

パンくずリストは、ユーザーがWebサイト内で現在位置を視覚的に把握できるようにするためのナビゲーション要素です。

通常、ページ上部に配置され、「トップページ > カテゴリ > サブカテゴリ > 現在のページ」という形式で表示されます。

例:ホーム > 電子機器 > スマートフォン > iPhone13レビュー

パンくずリストは、ユーザーにとって使いやすいだけでなく、検索エンジン(Googleなど)がWebサイトの構造を理解する助けにもなり、内部SEOにおいて非常に重要な役割を果たします。

パンくずリストのメリットは以下の表の通りです。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 直帰率(Bounce Rate)の低下 | ユーザーが別の階層のページに移動しやすくなるため、サイト内を回遊する時間が増加します。 |

| ページ滞在時間の向上 | パンくずリストを使って関連するページを訪問することで、ユーザーがサイト内で過ごす時間が延びます。 |

パンくずリストを設置することで、ユーザーは自分がWebサイト内のどこにいるのかを把握しやすくなるだけでなく、クローラーがWebサイトの構造を理解するのにも役立ちます。

方法②|内部リンクの最適化

内部リンクとは、同一サイト内の別のページへ移動できるように設定されたリンクのことを指します。Webサイトやブログを運営する上で、内部リンクは非常に重要な役割を担っています。

具体的な例として、以下が内部リンクとして挙げられます。

SEOに効果的な内部リンクの貼り方は?ポイントや注意点も解説

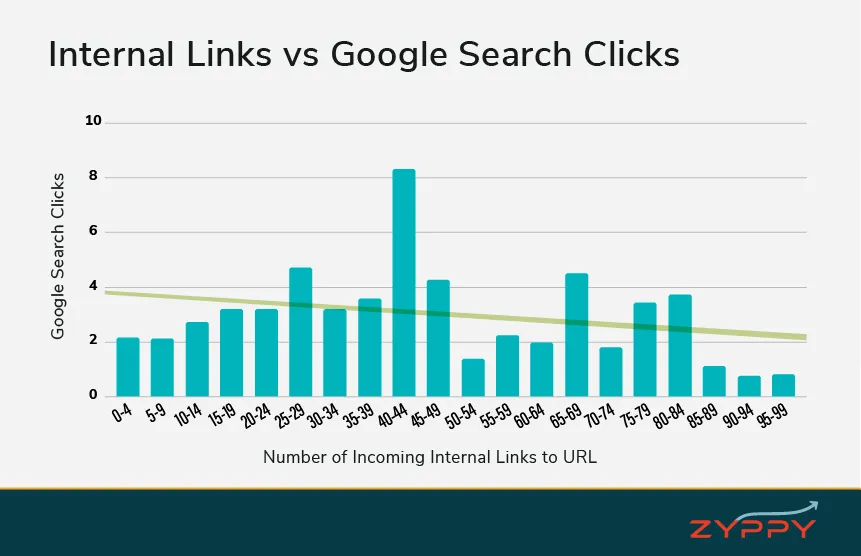

「ZYPPY SEO」が行った調査によると、内部リンクが0本〜4本しか張られていないページと比較すると、40〜44本の内部リンクが張られているページはトラフィックが4倍も多かったという結果が出ています。

内部リンクは闇雲に貼っても効果が出ないため、関連性の高いページを適切な箇所に設置することが重要です。

方法③|XMLサイトマップの活用

XMLサイトマップとは、検索エンジン向けに作られたサイトマップで、Webサイトの情報を効率的に伝えるためのものです。検索エンジンに素早くクロールさせ、正確にインデックスしてもらうといったSEOの内部対策としてもよく知られています。

Googleは、サイトマップの重要性について以下を発表しています。

サイトの各ページが適切にリンクされていれば、Google は通常、サイトのほとんどのページを検出できます。適切にリンクされているというのは、なんらかのナビゲーション(ページに配置したサイトのメニューやリンクなど)によって重要なすべてのページに移動できる状態を指します。サイトの各ページが適切にリンクされている場合でも、大規模なサイト、複雑なサイト、専門性の高いファイルのクロールを改善する手段としてサイトマップが役立ちます。

サイトマップについて | Google 検索セントラル

サイトマップについては、以下の記事で詳しく説明していますので参考にしてみてください。

▼関連記事

【画像あり】サイトマップとは?2つの種類や作り方を分かりやすく解説

方法④|robots.txtの設定

robots.txtとは、クローラーの巡回を制御するためのファイルのことです。

robots.txtを設定することで、クローラーに巡回させたくないページを指定できます。

例えば、開発中のページや会員限定のページなど、検索エンジンにインデックスさせたくないページがある場合は、robots.txtでクローラーのアクセスを遮断することが可能です。

インデックスを最適化する5つの方法

クローラーによって収集された情報は、検索エンジンのデータベースに登録されます。これを「インデックス」といいます。

インデックス最適化の方法として、以下の5つが挙げられます。

▼インデックスを最適化する5つの方法

- 方法①|タイトルタグとメタディスクリプションの最適化

- 方法②|見出しタグの設定

- 方法③|画像にaltタグの使用

- 方法④|構造化マークアップの使用

- 方法⑤|ページのインデックス制御における3つのタグ

方法①|タイトルタグとメタディスクリプションの最適化

タイトルタグとメタディスクリプションタグは、検索エンジンの検索結果ページ(SERP)に表示される重要な要素です。

タイトルタグとは、ページのタイトルを示すタグであり、メタディスクリプションとは、ページの内容を簡潔に説明するタグのことを指します。

| 名称 | タグ | 内容 |

|---|---|---|

| タイトルタグ | <title>ページのタイトル</title> | 検索結果の見出し部分に表示される。ユーザーがクリックしたくなるような簡潔で魅力的なタイトルを設定する。 |

| メタディスクリプションタグ | <meta name=”description” content=”ページの簡単な説明”> | 検索結果でタイトルの下に表示される説明文。ページの内容を簡潔に伝え、ユーザーにクリックを促す。 |

これらのタグを最適化することで、検索結果に表示されるタイトルと説明文を魅力的にすることが可能です。

タイトルタグは、検索結果に表示されるページのタイトルで、ユーザーが検索結果を見る際に最初に目にする部分です。ページの内容を的確に表す、分かりやすく魅力的なタイトルを設定することが重要と言えます。

また、メタディスクリプションは、タイトルタグの下に表示されるページの内容を簡潔に説明する文章で、ユーザーにページの内容を理解してもらい、クリック率を向上できます。

タイトルタグとメタディスクリプションを作成する際のポイントは以下の通りです。

| 名称 | ポイント |

|---|---|

| タイトルタグ | ・キーワードを含める主要なターゲットキーワードを含めることで検索エンジンにアピール ・文字数の制限32~60文字以内が推奨される(長すぎると切り取られる) ・クリックしたくなる言葉数字(「10選」「50%オフ」)や動詞(「今すぐ」「お得」)を使って魅力を強調 |

| メタディスクリプションタグ | ・簡潔で分かりやすい内容ページの内容を短く説明し、クリック後に得られるメリットを明確に。 ・文字数の制限約120~150文字以内が理想。 ・行動を促すフレーズ「今すぐチェック」「ぜひお試しください」などのコールトゥアクションを入れる。 ・キーワードを含める検索クエリと一致する部分が太字で表示されることがあるため、関連キーワードを自然に含める。 |

方法②|見出しタグの設定

見出しタグとは、ページの見出しを示すタグです。見出しタグを適切に設定することで、ページの内容を構造化し、検索エンジンに正しく伝えることができます。

見出しタグを設定する際は、論理的に階層化されており、構造を明確にする必要があります。

例えば、

良い例

<h1>SEOの基本と見出しタグの使い方</h1>

<h2>1. SEOとは?</h2>

<h3>1-1. SEOの目的</h3>

<h3>1-2. SEOの重要性</h3>

<h2>2. 見出しタグとは?</h2>

<h3>2-1. 見出しタグの役割</h3>

<h3>2-2. SEOにおける見出しタグの重要性</h3>

では、見出しが論理的に階層化されており、構造が明確です。

悪い例(階層が飛んでいる)

<h1>SEOの基本と見出しタグの使い方</h1>

<h3>SEOとは?</h3>

<h5>SEOの目的</h5>

<h2>見出しタグとは?</h2>

だと、見出しが論理的に整理されておらず、混乱を招きます。

方法③|画像にaltタグの使用

altタグとは、画像の内容を説明するタグです。altタグを設定することで、検索エンジンが画像の内容を理解できるようになり、画像検索からの流入も見込めます。

altタグは、サーバーエラーや画像ファイルの欠落、読み込み失敗などで画像が表示されない場合に代替テキストとして表示されるだけでなく、検索エンジンが画像の内容を理解するのに役立ちます。

例えば、商品画像であれば、

<img src="laptop.jpg" alt="15インチの高性能ノートパソコン">

と記載すれば、商品の特徴を簡潔に伝えることで、検索エンジンにもユーザーにも分かりやすいでしょう。

風景画像であれば、

<img src="mount-fuji.jpg" alt="朝焼けの富士山とその反射が映る湖">

と記載して、画像の情景を具体的に説明し、視覚的な情報を補完できます。

検索エンジンは画像を直接「見る」ことができないため、altタグの内容を使用して画像の意味やコンテンツの関連性を判断します。

適切なキーワードを含めることで、画像検索や全体的なSEOに効果的と言われています。

方法④|構造化マークアップの使用

構造化マークアップとは、ページの内容を検索エンジンに理解しやすい形式で記述するためのマークアップです。

構造化マークアップを使ったHTMLとして、以下のような記載を行います。

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Person",

"name": "山田太郎",

"jobTitle": "作家",

"worksFor": {

"@type": "CreativeWork",

"name": "SEOの基本"

}

}

</script>

Schema.orgという標準仕様に基づいて作成され、検索エンジンがページの情報を正確に理解します。

上記から、検索エンジンは「山田太郎は作家であり、著書は『SEOの基本』」と意味を理解できます。作成した構造化マークアップをページの<head>タグまたは<body>タグ内に追加します。

構造化マークアップを使用することで、検索エンジンがページの内容をより正確に理解できるようになり、検索結果にリッチリザルトを表示できる可能性が高まります。

リッチリザルトとは、検索結果に表示される通常のタイトルや説明文に加えて、画像や評価、価格などの情報を表示する機能です。

リッチリザルトを表示することで、ユーザーの目に止まりやすくなり、クリック率の向上が期待できます。

方法⑤|ページのインデックス制御における3つのタグ

場合によっては、ページをインデックスさせない工夫も重要です。ここからは、ページのインデックス制御におけるタグを3つご紹介します。

▼ページのインデックス制御における3つのタグ

- canonicalタグ

- noindexタグ

- nofollowタグ

canonicalタグ

canonicalタグは、コンテンツが複数のURLで存在する場合に、正規のURLを指定するためのタグを指します。

canonicalの記述例は以下の通りです。

| <head> <link rel=”canonical” href=”正規ページURL(https://〜)”> </head> |

noindexタグ

noindexタグは、特定のページを検索結果に表示させたくない場合に使用するタグを指します。

noindexタグは、HTMLのタグ内に以下の記述をして設定できます。

| <meta name=”robots” content=”noindex” /> |

nofollowタグ

nofollowタグは、リンク先のページに対して、評価を渡したくない場合に使用するタグを指します。

nofollowタグは以下の記述で設定できます。

個別のリンク先(aタグ)に設定する場合

<a rel=”nofollow” href=”https:xxx.jp/xxx”>〇〇のページ</a>

ページ全体リンク先(metaタグ)に設定する場合

<meta name=”robots” content=”nofollow“>

ユーザーエクスペリエンス(体験)を最適化する方法

ユーザーエクスペリエンスを最適化することで、ユーザーの満足度を高め、Webサイトの評価向上に繋げることができます。

ユーザーエクスペリエンスを最適化するための方法として、以下の4つが挙げられます。

▼ユーザーエクスペリエンス(体験)を最適化する方法

- 方法①|ページ表示速度の改善

- 方法②|404ページを作成

- 方法③|低品質ページをnoindexにする

- 方法④|モバイルフレンドリー対策

方法①|ページ表示速度の改善

ページ表示速度は、ユーザーエクスペリエンスに大きく影響する要素です。ページ表示速度を改善することで、ユーザーの離脱率を減らし、Webサイトの評価を高めることができます。

また、Googleは、ページの読み込みスピードをランキング要素の1つとして考慮しているため、画像の圧縮やキャッシュの利用など、ページの読み込みスピードを向上させる対策を行う必要があります。

検索ユーザーはできるだけ早く質問に対する答えを見つけたいと考えています。研究によると、ユーザーはページの読み込み速度を非常に気にかけています。読み込み速度はこれまでもランキング シグナルとして使用されていましたが、デスクトップ検索を対象としていました。そこで 2018 年 7 月より、ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素として使用することになりました。

引用元:ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素に使用します

方法②|404ページを作成

404ページとは、存在しないページにアクセスした際に表示されるページのことです。

404ページを適切に作成することで、ユーザーの離脱を防ぎ、Webサイトの使い勝手を向上させることができます。

404ページには、トップページやサイトマップへのリンクなどを設置し、ユーザーが他のページに移動できるようにすることで、ユーザーの離脱を防ぐことができます。

方法③|低品質ページをnoindexにする

低品質なページをnoindexにすることで、検索エンジンにWebサイト全体の品質を高く評価させることができます。

低品質なページとは、コンテンツの質が低いページや、重複コンテンツが多いページなどが挙げられます。

方法④|モバイルフレンドリー対策

モバイルフレンドリー対策とは、スマートフォンなどのモバイル端末でWebサイトを快適に閲覧できるようにするための対策です。

モバイルフレンドリー対策を行うことで、モバイル端末からのアクセスを増やし、Webサイトの評価を高めることができます。

自社のWebサイトにどんな内部対策を行えば良いかわからない方は、ミライトマッチTEAMSの活用をおすすめします。

ミライトマッチTEAMSは、SEOのプロであるディレクター陣と多種多様な専門知識を持ったライター陣がタッグを組んだオウンドメディア運用代行サービスです。

SEO歴10年以上のコンサルタントも所属しているため、安心して内部対策を任せることができます。

SEOの内部対策におすすめのチェックツール

ここからは、SEOの内部対策におすすめのチェックツールを3つご紹介します。

▼SEOの内部対策におすすめのチェックツール

- ツール①|Google Search Console

- ツール②|SimilarWeb

- ツール③|SEMrush

ツール①|Google Search Console

Google Search Consoleは、Googleが提供するWebサイト管理ツールです。

具体的には、カバレッジエラーがないかチェックしたり、クロールの統計情報を確認できます。

また、Google Search Consoleの「URL検査ツール」からクロールリクエストすることで、インデックスされるまでの待機時間を大きく節約することも可能です。

ツール②|SimilarWeb

Similarweb(シミラーWeb)とは、イスラエルに本社を置く「Similarweb Ltd.」が開発・提供するアクセス解析ツールです。

無料かつ登録不要で競合サイトのアクセス解析を行うことができるため、手軽に内部対策を行うことができます。

ツール③|SEMrush

SimilarWebは、サイトのURLを検索することで、そのサイトと類似している競合サイトを抽出できます。

流入経路やアクセス状況、ユーザー数などの情報がチェックできるため、競合サイト対策に利用することが可能です。

まとめ

今回の記事では、SEO内部対策の基礎から実践的な手法まで分かりやすく解説しました。

Webページが検索エンジンに素早くクロールされ、正確にインデックスしてもらうために、内部対策は欠かさず行いましょう。

中には、自社のWebサイトにどんな内部対策が必要かわからず悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな時は、ミライトマッチTEAMS無料相談窓口に相談することをおすすめします。SEOのプロフェッショナルが貴社サイトが伸びない理由を徹底的に分析し課題を特定するため、まずは気軽に相談してみましょう。

SEOお悩み無料相談では、毎月先着5社まで無料で相談を承っております。ぜひお気軽にお申し込みください。

監修者プロフィール

- 株式会社IT&Plucktice 代表取締役

-

【プロフィール】

・新卒でアクセンチュア株式会社に入社し、2019年に株式会社IT&Pluckticeを創業

・SEO記事制作現場におけるマッチングの課題感を解決すべく、ライティング人材に特化したマッチングサービス「ミライトマッチ」を立上げ・運営

【実績】

・Webマーケ会社にて、複数SEOメディア事業の立ち上げ、収益化に貢献

・2021年に「ミライトマッチ」をリリースし、1900名以上のフリーランスを集客。企業と人材のマッチング率は約90%を誇る

最新の投稿

- 2025年10月20日インタビュー【導入事例】プロの文章力とインタビュー力が、適切な言語化を実現する

- 2025年9月10日インタビュー【導入事例】社内知見×外部の専門性で、独自性の高い記事制作体制を実現

- 2025年4月30日コラムWebライター直接契約完全ガイド|コスト削減&クオリティアップの方法

- 2025年3月5日オウンドメディア運用オウンドメディアのKPI設定方法:KGIや指標例、効果測定と合わせて解説