インタビューライティングは、「相手の想いを言葉で伝える」最も奥深いライティング手法のひとつです。

質問の設計力、傾聴力、瞬時の要約力——これらは一朝一夕で身につくスキルではありません。

実は、インタビュー記事の質は“聞き手の経験値”に大きく左右されます。

本記事では、インタビューライティングの基本から、取材経験者が語る現場のリアル、

そして成果を出すために押さえるべきライター選定のポイントまでを解説します。

インタビューライティングとは

インタビューライティングは、企業や個人のストーリーを発信するために重要なコミュニケーション手法の一つです。

インタビュー対象者(以降、「インタビュイー」とします。)との会話にある熱い想いを丁寧に掘り下げ、言語化することで、ブランドの信頼や価値を読み手に伝えていきます。

インタビューライティングの定義と目的

インタビューライティングを定義づけすると、以下のようになります

取材を通して得た会話や証言をもとに、話し手の考え・経験・人柄を文章として構成し、読者に伝える執筆手法。

インタビュイーからでた言葉を大切にしながら、発言の意図を汲み整理をして、ライティングに落とし込み、読み手に伝わる記事へと仕上げていきます。

そして、インタビューライティングの最大の目的は、インタビュイーの考えや思い、過去の経験談などを引き出し、読者にとって有意義な情報を届けることです。

例えば、経営者にインタビューをした場合、「会社に対する想い」はHPの中でも十分に表現されています。きっと、じっくりと言葉を考えて、見る人に分かりやすい、「伝わりやすい文章」を選んで載せています。

しかし、インタビュアーからお話を伺うと、会社の設立してからの苦労や悩み、社員さんや家族に対する感謝など、普段は伝えられない想いが溢れてくるものです。

この熱い気持ちや、その人の”人間らしさ”を引き出せるのが、インタビューです。

インタビュアーも、身内の方ではなく、外部の第3者が務めることでより深掘りができるでしょう。

身内には小恥ずかしくなり、照れ臭く、素直になれないことはありますが、何も知らない第3者には、あらゆることを伝えたくなるもの。馬が盛り上がれば、思いもよらぬお話が聞けるかもしれません。

記事制作における取材記事の役割

「取材記事」の他にも、記事の見せ方・役割はいくつかあります。それぞれに特徴や目的が異なります。

1.SEO記事

- Google、Yahoo!などの検索エンジンで上位表示させることを目的とする。

- 検索キーワードをもとに構成し、検索者のお悩みを解決する記事内容で構成。

- 金融、健康などの専門記事や、「〇〇のおすすめ5選」といったタイトルでひきつける記事など

2.ニュース記事

- 世の中で起きているニュースを事実のままに伝える記事。筆者(記者)の意見などは含まれず、情報を整理するのが基本。

- 「いつ」「何が」「どこで」「どのように」が冒頭に端的に伝えられ、より詳しい内容を以降に書かれる。

3.コラム記事

- あるテーマに対し、筆者の経験や考えをもとにして意見が述べられた記事。

- 事実を伝えるニュース記事や専門的見解よりも、主観が全面に出ることで、筆者それぞれの感性が表れる。

4.取材記事

- 取材・体験した事実をもとに、第3者の視点で書かれたもの。事実をより深掘りした内容が描かれ、対象者の想いも伝えやすい。

- 主観的にも客観的にも表現ができ、読者からも“共感”“信頼”を得られやすい。

通常のライティングとの違い

通常のライティングとインタビューライティングとでは、書く側の役割のほか、異なる点があります。

【情報源】

1.通常のライティング

- ライター自身が調査、経験、思想、分析したもの

2.インタビューライティング

- 対象者からでてきた言葉、様子が中心となったもの

【記事の目的】

1.通常のライティング

- 読者の持つであろう疑問、知りたいことに対するアンサーをわかりやすく解説していく

2.インタビューライティング

- インタビュイーの考えや思いが引き出されたもの

【記事の全体構成】

1.通常のライティング

- 基本的にはライター主導の構成。〈結論→理由→事例→結論〉で構成する、PREP法などいくつかの型がある。また、内容は論理的。

2.インタビューライティング

- インタビューの流れに沿って構成される。(序章から結論に至るまでの構成はインタビューの前には出来上がっており、その流れに沿うように導くことが求められる)

- また、内容は感情的。

【役割】

1.通常のライティング

- 情報をまとめる”編集者”

2.インタビューライティング

- ライター、インタビュアー、ファシリテーター

インタビューで必要なスキルは??

インタビューを行うにあたって、次の3つが必要と考えます。

このセクションでは以下3つの必要なスキルについて学んでいきましょう。

必要スキル

①質問力

②聞く力

③リアクション

①質問力

「質問力」と聞いて思い浮かぶのはなんでしょうか?総理大臣の記者会見、スキャンダルのあった芸能人など、幾つかありますが、私が思い浮かべるのはスポーツ選手のヒーローインタビューです。

よくインタビュアーが「いかがでしたか?」とか「あの場面はどんなお気持ちでしたか?」などと質問をしますよね?幅広い意味で聞ける問いであるため、悪い質問だとは言い切れませんが、相手任せの質問であるのは確かです。

慣れている選手であれば、卒なくこなすでしょうが、そうでない選手からすれば試合直後で疲れた身体に鞭を打つようなものです。

インタビュアーにとって必要なことは、インタビュイーについて徹底的に調べること。そして記事の目的に合わせて、的確な質問をぶつける力です。

現代では調べる方法がたくさんあります。HPやSNS、過去の取材記事、書籍を出していれば自身について話している箇所もあるでしょう。

過去の生い立ちや、経験、考え方を知ることで投げる質問内容と「聞き方」も変わります。

②聞く力・リアクション

良質な質問を投げた後は、次にインタビュイーの話したい気持ちを盛り上げます。盛り上げるといっても余計なことはいらず、聞く姿勢・態度で示すことができます。

良い聞く姿勢とは何か?それは至って単純で、

- 相手の目を見る、笑顔で受け答える

- 相手の話に頷く、リアクションをする

- 前のめりで聞く

の大きく分けて3つになります。

いづれも相手への興味や、知りたい!教えて欲しい!という欲を示す行為です。

話す側が不安なのは相手が聞いてくれているのか、興味を持ってくれているのか、飽きてしまっていないか、という点です。

そこで「なるほど!」「いいですね!」などと相槌を入れ、さらに「今の所、より詳しく教えてください」と深掘りの質問を投げてあげると、相手の気持ちもノってきます。

「私はあなたに興味があります」という意思表示を示すことが大切です。

③対話&構成力

大筋の質問は事前に用意しますが、会話の中で思わぬお話を聞けることがあります。そこで必要とされる力が、対話力であり会話の構成力です。

相手からでた言葉を咀嚼・整理をし、より深掘りできる質問を投げかけます。

良い記事を作るためにはとても重要な力で、この経験値の有無がインタビュー記事の良し悪しを左右するといっても過言ではないでしょう。

ここで大事なのが、記事の最終目的から外さないようにすることです。

話の脱線は、時に相手の気持ちを盛り上げ、エンジンをかけられるというメリットがある一方で、時間のロスを招き、最終的に聞きたかった質問に行きつかないという危険・デメリットも含みます。

限られた時間の中で会話を正しい道へ進ませるため、会話をコントロールする力も求められます。

インタビューライティングの流れ

インタビューライティングを行う上では、いくつかのステップを踏んでいく必要があります。

企画準備から取材、そして執筆・校正におけるポイントを紹介していきます。

① 取材前の準備(目的整理・質問設計・許可確認)

1.目的整理

まずは記事の方向性を決めます。

インタビューライティングの目的を整理し、「5W1H」を明確にします。

特に、何を(WHAT)、誰に(WHO)伝えるための記事なのかが曖昧になってしまうと、そもそも誰にインタビューを行うのか、何を聞くのか、記事の構成をどうするのかがはっきりしません。

インタビューライティングの目的を明確にできたら、取材対象者の選定、アポ取りを進めます。

取材候補者には、記事の目的と方向性を伝え、取材者側が描いている記事のゴール「結論」についても伝えるようにします。

これはインタビュー中の話の脱線にも繋がり、また取材対象者の話したいことと、取材者側が求める聞きたい事の相違を防ぎます。

結論に向けたお話を行っていただける方を選定します。

2.質問設計

取材対象者が決定したら、取材日までに質問シートを提出します。

取材対象者によっては、当日のリアル感を大事にする方もいれば、質問内容を事前に把握し、前もって準備をしたい方といます。

基本的なことは、記入シートに書いてもらうと、インタビュー時間の短縮にも繋がります。

3.許可確認

また、撮影がある場合は、撮影許可についても確認をします。

いずれにおいても、インタビューの大筋を理解いただく上で必ず提出を行います。

取材対象者とのやりとりと同時進行で、取材場所との調整を行います。

レンタルスペースをお借りする場合は、使用上のルール、使用時間、撮影許可などを確認し、当日のトラブルがないよう準備を行います。

② 取材実施

事前に準備した質問シートをもとに取材・インタビューを開始します。

インタビュー中は、ボイスレコーダーやスマホの録音アプリなどを使用し、記録をおこないます。

万が一のことを考えて、バックアップを準備しておくと良いです。動画で残しておくことも方法の一つでしょう。

インタビューがスタートしたら、いきなり質問を投げかけるのではなく、“アイスブレイク”として、ちょっとした雑談からはじめます。

基本的には初めましての相手との距離を少しでも縮め、緊張した空気をほどき、その場の空気を温める作業になります。

スポーツや趣味の話題で共通点を見出すも良し、その日のニュースや天気についての話をしてみるのも良いでしょう。

インタビュー中は、極力「聞く」ことに徹して、内容の記録はボイスレコーダーに任せて、メモは要点を押さえるなど最小限に留めます。

うなずきや相槌、リアクションを表情や声、身振り手振りを添えて表現していくと、相手の気分も上がり会話は弾んでいきます。

発言に対して追加質問を繰り返し、話を膨らませることに重きをおきます。インタビュイーは専門家であり、そのテーマにおいては知識のある方です。

一度エンジンがかかれば話は広がっていきます。大筋からのずれがないようにだけコントロールしながら、設定している結論に向けて導いていきます。

③ 原稿執筆から校正・レイアウトまでの工程

まず行うのが「文字起こし」です。録音したデータをもとに、テキストデータにおこしていきます。

時間のかかる作業ですが、記事の質を左右する重要な作業といえます。質問シートや、要点のメモなども使い、全体の構成に沿って書き起こしていきます。

その際に「話し言葉」と「書き言葉」には注意したいところです。例えば以下のようなものです。

- インタビュー時

「相談した結果、〇〇に決まったんですけど・・・」

- 書き起こし時

「相談した結果、〇〇に決まったのですけど(決定したのですが)・・・」

話し言葉では「〜んです」という表現が、説明や共有のニュアンスで使われることがあります。そのまま使うのではなく、読みやすさを考えて書き言葉へ変換します。

文字起こしが終わったら、執筆作業を行います。

事前に想定した全体の構成に合わせて、インタビュー内容を当てこめていきます。

話しの順番や言い回しなどは適宜変更しながら、読者の読みやすさ、伝わりやすさを意識します。

ただ、変更を加えすぎると、ニュアンスや真意が変わってしまうことがあるため注意が必要です。

写真を入れる場合は、記事原稿全体のバランスや流れ、文字量などをみながら、配置を行います。

記事を制作したら全体を読み直し、誤字脱字、内容の事実関係に問題がないかをチェックします。

先方へ提出するにあたっては、お名前・会社名・住所・電話番号などの基本情報に誤りがないよう入念にチェックし、失礼にあたらないようにしたいところです。

この校正作業は、第三者にチェックしてもらうと違う視点での気づきがあります。

自分一人では夢中になって気づかない誤字脱字もあるので、できる限り誰かにみてもらえると良いでしょう。

ただ、どうしても自分一人で完結させなければならない時もあります。

その時は、パソコン画面だけではなく、紙に印刷をしてみたり、少し時間をおいて読み返してみたり、読む環境や気持ちをリセットしてから確認するのも良いでしょう。

問題ないものができたら、必要に応じて、先方確認を行い、完成へと進めていきます。

成果を左右する「聞き手(インタビュアー)」の重要性

インタビュー記事を作る上で、記事の良し悪しは聞き手である“インタビュアーの力量”が非常に試されます。なぜならば、書く以外の部分で、求められるスキルがあるからです。詳しくみていきましょう。

なぜ取材経験豊富なライターが必要なのか

インタビュー記事において、ライターには次の能力が必要であると考えます。

インタビューに必要な能力

①相手との関係性を築く人間力

②深掘りして質問する力

③状況に応じて質問の切り口を変えたり、相手の様子を感じ取れる洞察力

④スタイルに柔軟な記事の構成力

これらの項目が総合的に兼ね備わっているかが重要です。

いくつもの現場を経て、経験を積み重ねることで培われるものであるため、経験値と総合力の高さによって、記事の質にも影響が出るといえます。

上記の習得には、日頃の会話から「聞く力」を身につけていくことが先決です。自分が話すよりも、意図的に「聞く」の割合を増やしてみる。

そして相手から聞いた内容を瞬時に要約し、それに対してどんどん質問を投げかけてみる。表情でも仕草でも関心を示してみる。

そして相手の表情や反応、声のトーンなどを見て楽しそうに話し始めたらこちらのものです。慣れていないと最初はぎこちないかもしれませんが、場数を重ねていくことで自然になっていきます。

まずは友人や近しい関係の人にやってみる。次に、自分より目上の方、上司、関係性がまだできていない年上の方といった、少し緊張してしまうレベルの人に対してやってみる。

少しずつレベルを上げていくことで、聞く力がついてきます。

相手の信頼を得て“本音”を引き出すスキル

経験値の高いライターは、相手との信頼関係を築くことがとても早く、相手の本音を引き出すことにとても長けています。具体的にどのようなことをしているのでしょうか?

1.事前調べの徹底

ライターとしては、至極当然ではありますが、取材対象者についての事前調べを十分に行ってからインタビューに臨みます。

SNSやHP、出演していたTV番組や、執筆書籍などあらゆるものに目を通します。相手のことを理解して臨むので、アイスブレイクにおいても自然な質問ができ会話も弾みます。

「先日発売となった書籍を拝見しました。その中で書かれていた〇〇〇〇にとても共感いたしました」といった具合にお伝えできれば、「私のことをちゃんと調べてきたんだな」「理解してくれているな」と、ライターへの信用度が増します。

2.相手の話しを聞き、しっかり受け止める

信頼を得られるライターは聞く姿勢も一味違います。

まず場の雰囲気作りのうまさがあります。短時間で相手との距離を縮め、緊張感ある空気を一瞬にして和やかな場に変えることができます。

相手に話しやすい空気を作ることができたら、次は聞く姿勢です。相手のペースで話してもらい、自身は穏やかな表情で相づち、うなずきをして、聞くことに徹します。

質問をしたい場面があっても、一旦グッと抑えて、話しを受け止めた後に的確な質問を投げかけます。

返す質問はもちろん大事ですが、場の空気を作り安心感を与えることが大切です。

安心して話ができるからこそ、インタビュイーからは思いもよらない話が出てきます。きっと、包み込む温かな雰囲気がそうさせるのかもしれません。

3.少しだけ弱みを見せる

相手が心を開くためには何が必要か、それは自分の弱みや隙をほんの少し相手に見せることです。

実はこれは筆者自身も意識していることですが、初めての相手が自分に向ける見えない“壁”を取り払うには、己自身の壁を外す必要があるからです。

お互いの壁を取り払うことで、よりオープンになって話が膨らむのです。

完璧で隙がないように見えると、どこか思い切った話に踏み込めないもの。

これは、日常のコミュニケーションにおいてもありますよね?とっつきにくく、第一印象が悪かった相手が、実は話しやすかった、といった経験はあると思います。

自身から隙を見せてあげることで、相手に踏み込んで良い許容を与える。

そうすると、相手も「ここまで入ってきて良いですよ」と壁を外してくれるものです。

経験のあるライターは、初対面の相手にも自分の隙や弱みを嫌味なく外すことにも長けているのです。

質問の深さ・会話のテンポ・要約力が記事の質を決める

インタビューにおいては、想定していた回答ではないものが返ってくることがあります。

インタビュアーは、その回答を瞬時に整理&要約し、より深みのある回答となるように質問を切り返していきます。また、回答を濁したり曖昧に返される場合もあります。

失礼のないように、いかに核心に迫れるかが腕の見せどころです。

インタビュー中の“間”も大切に使います。

沈黙や間は怖さに苦手意識を持つ方もいますが、決して悪いことではありません。

お互いが一呼吸をおいて、リスタートを切るためにもインタビュアーは間を使って会話のテンポを作ります。

話すテンポは人それぞれなので、相手の呼吸に合わせてあげると、一体感が生まれます。

相手の話を十分に引き出すことができれば、要約し記事にまとめていきます。材料が揃えば、あとは良い記事にできるかはライター次第です。

取材経験者のリアルな声

実際のインタビュー現場では、どんなことがあるのでしょうか?

経験豊富なライターさんの実例を紹介します。

インタビュー時に気を付けていた点

今回はインタビュー経験が豊富な元茨城県県西エリア情報誌 編集部ライターのS.Kさんにこれまでインタビュー時に気を付けていた点を聞いてみました。

毎月発行のフリーペーパーで、企業の社長さんへのインタビュー記事を担当していました。

普段から取材に慣れているような方ばかりではなかったので、大抵の方は緊張されてますし、プロカメラマンも同席なので写真を撮られることにも緊張があり、はじめの何分かは雑談で場を温めることを意識していました。

企業さんのオフィスを借りて取材することがほとんどでしたので、まずは入口から周りをみて、何か自分との共通点や社長さんがテンションの上がるものはないかを探しながら、最初に何を話そうかな?と思いながら臨んでいました。

男性の場合は、ゴルフや車、女性は身につけているものや部屋の内装・小物などの話題が多かったです。

アイスブレイクに難しさを感じる方は多いですが、きっと話さなきゃ!って思うからだと思うんです。

インタビューは話してもらうことが大事なので、話さなきゃではなく聞きたい!と思って質問をすると、良い方向に行くと思います。

(元茨城県県西エリア情報誌 編集部ライター)

話が盛り上がりすぎた時のまとめ方のテクニック

職人さんってやはり特殊で、芸術家に近いところがあります。

自分の作っているモノへこだわりと誇りを持っているので、きっかけさえあればこちらの質問以上に、どんどん面白い話が出てきます。

こちらがイメージするよりも、自分たちやその業界のことを知ってほしい!という思いがある。

「知りたい!」「教えて!」の姿勢で聞けば聞くほど思いが溢れてくる。「職人気質」なんて言葉もありますが、今の職人さんはそう堅い人ばかりではないのだなと思います。

だから話をしてくれない、というよりも話が盛り上がりすぎて、さてどうしよう…と思うことの方が多いです。

相手の伝えたい思いを、限られた原稿スペースの中でどう表現しようかと。掘れば掘るだけ話が出てくる人もいるので、まずはあらかじめインタビュー時間を伝えることを忘れずに行います。

「本日のインタビューは1時間を予定しています」と伝えてから進めると、互いに意識しながら話ができます。

あとは、「質問は大きく分けて5つあります」と宣言することで、途中時間がおしている時も、「30分経ちましたが、まだ2つしか聞けていません!」と笑いながら伝えられて、むしろ良いコミュニケーションになります。

たくさん話を聞けば良いのではなく、「良い記事を作る」が目的なので、そこに向けた逆算で考えていくのが良いと思います。

(茨城の職人取材アカウントを運営するWEBライター)

インタビューライティングで失敗しやすいポイント

対話の中で相手の伝えたいことを引き出すインタビューの現場では、つい陥りやすいポイントがあります。以下は事前の準備で解決できるものばかり。

あらかじめ想定しておけば、対処できることばかりです。

①質問が浅く、ありきたりな内容になる

インタビューでよくあるのが、質問内容が曖昧であったり、抽象的になってしまうことです。

「質問力」の項目でも記述しましたが、スポーツ選手へのインタビューでよくある「今のお気持ちは?」「今日の勝因は?」といった類の質問である。

こうした質問はインタビュー側からすれば短い時間の中での対応に迫られ、その結果ありきたりで当たり障りがないものになってしまうという側面はありますが、しっかりと準備ができる現場ではこのようなことはないようにしたいもの。

読者が共感を持てる部分を生み出すためにも、質問設計は“深掘りできる余白”を意識することが鍵となります。

準備の段階で「何を知りたいのか」を整理すると、ありきたりにならずにすみます。

②取材対象の意図を誤解してしまう

インタビュー内容を整理する中で、ライターの理解で文章への”補完”を行う場合があります。話し言葉の“言い換え”をすることで、読者に読みやすく仕上げていきます。

しかし、その行為が返って別な意味となり、取材対象者の「本当に伝えたいこと」に誤差を生みます。

インタビューの前に、ある程度「こういう話がされるだろう」と仮定し全体の設計を立てますが、その仮定とは異なる返答が来た時、その発言に潜む文脈・背景・言葉のニュアンスを丁寧に組み取る姿勢が重要です。

また、事前のすり合わせやインタビュー中に記事の目的とは別に取材対象者がこのお話をする上で「一番伝えたいことは何か?」を確認しておくと、ズレも起きにくくなります。

③構成・トーンが一貫せず、読者に伝わらない

質問と回答を並べて、どのように構成をするのか。

文体や口調などにも統一がなされない記事は読みにくくなり、“何を伝えたい記事なのか”がわかりづらくなってしまいます。

トーンについても、記事の作成段階で方向性を決めておきたいところです。

どの媒体に載せるかにもよりますが、語り調なのか対話調なのか、専門的な記事であれば、専門家向けなのか初心者向けなのか、によって全体のトーンが変わります。

読者の読みやすさを考えて、全体にまとまりを出します。

良いインタビューライターを見極めるコツ

初めてライターにインタビューライティングを依頼する場合、制作実績などの資料があれば良いですが、文章力や聞く姿勢といったパーソナリティについてなど、これまでに記した良いライターのポイントについてを見極めることはなかなか難しいものです。

良いライターと出会うためのポイントについて、いくつか紹介していきます。

過去の実績を「テーマ軸」で確認する

ライターにも、得意な分野と不得意な分野とがあります。それらは過去の取材・制作実績で計る事ができます。

まずは、依頼する分野やテーマでの実績がどこまであるのか、もしくは近しいテーマでの対応実績があるのか、いくつか制作実績を提出してもらうことで、その実力を見ることができるでしょう。

専門分野の理解と文章構成力を兼ね備えているか

その道の専門家へのインタビューを行う場合には、インタビュアーにもその分野の知識と専門用語への理解が必須となります。

これは事前の準備があったとしても、相手の返答に即座に対応して質問の深掘りをするのは、難しいものです。

一つの分野を専門にしているライターもいるので、妥協せずに判断した方が良いでしょう。

録音・照明・写真撮影など取材環境への対応力もチェック

ライター選びをする際に、撮影ができるかも検討材料となるでしょう。

撮影スキルを持つライターであれば、取材環境を自ら整え、相手の魅力を最大限に引き出すことができます。

文章だけではなく、写真からもストーリーを伝えることができます。記事全体の完成度を高めるためにも、現場対応力のあるライターを選ぶことが大切です。

ライターとは別に良いカメラマンを探すのはひと苦労です。撮影も兼務できるライターであれば、依頼する費用も抑えられるかもしれません。

気遣い・心遣いのある行動言動ができるか

良いライターは、取材現場での気遣い・心遣いを大切にしています。

これは取材前の連絡の丁寧さやアイスブレイクの段階にも現れます。相手への気配りができるからこそ、インタビュー中の円滑なコミュニケーションに繋がっていきます。

時にインタビューでは、相手の人生やセンシティブな内容に触れることもあります。

質問の仕方や言葉の選び方によっては相手の気持ちを下げ、機嫌を損ない、聞きたいことを聞けないということもありえます。

これは事前のコミュニケーションの段階で信頼関係を築けているかにもよるところです。

相手の本音を引き出す踏み込んだ質問ができるのも、礼儀があってのこと。取材後も、感謝の言葉やフォローアップを丁寧にできるか。できるライターは最初から最後まで気を抜きません。

インタビュー取材はミライトマッチ!

インタビュー記事の作成依頼をするなら、ミライトマッチがおすすめです。

ミライトマッチは、幅広い専門分野と豊富な経験を持つライターを抱え、丁寧なサポートを提供することで、クライアントのニーズに合った最適なライターを見つけることができます。

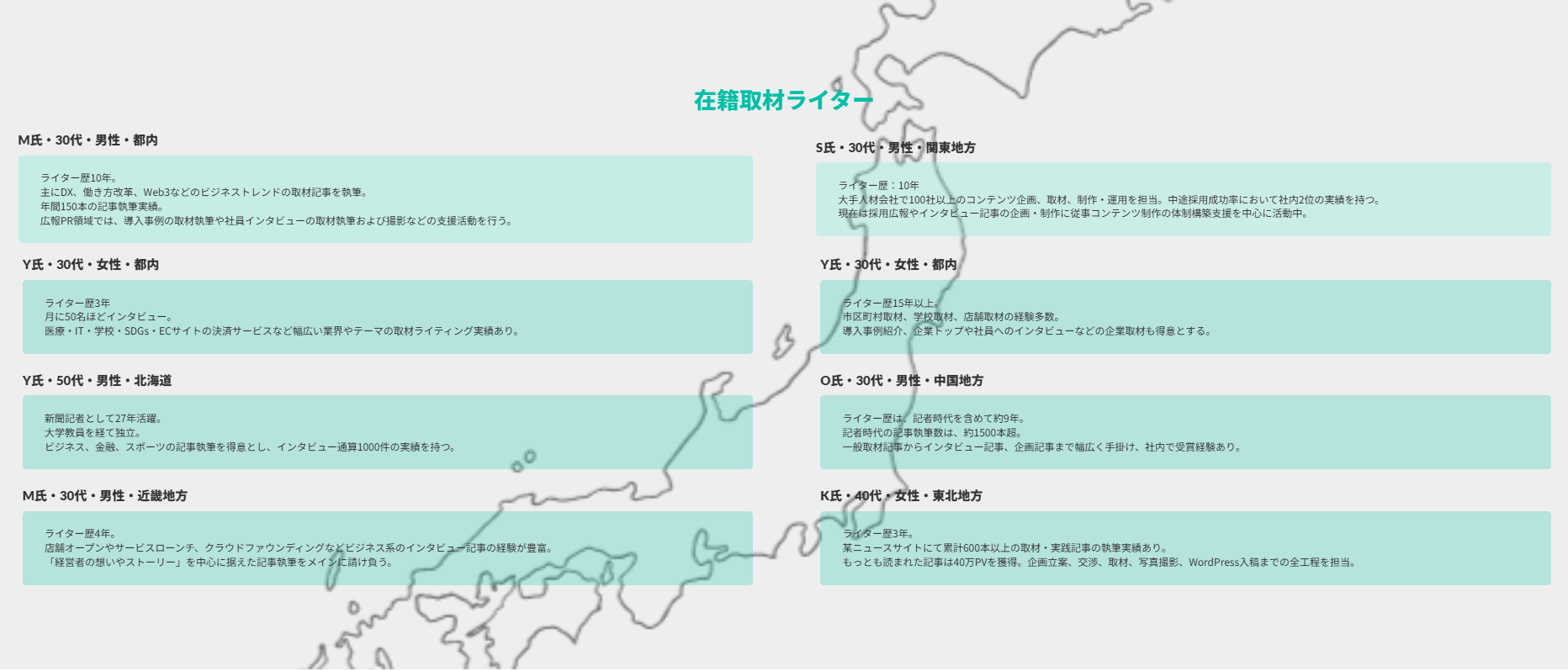

約1200名プロインタビューライター

ミライトマッチでは現在全国に約1200名の取材ライターが登録しており、経営者や著名人などのトップインタビューから自治体イベントの記事作成まで幅広いジャンルで、専門性を持ったライターによる記事作成が可能です。

取材の企画、現地参加、撮影、執筆、編集までニーズに合わせて発注できます。また、導入事例記事、Wantedly等の求人媒体の記事、イベントレポートなど対応できる記事の種類もさまざまです。

全国各地で対面取材に対応できる方が取材記事の作成依頼をお待ちしています!

専門性の高いライターを探すのに苦労している企業様、まずはご自身で探してみたい方は、ミライトマッチの「取材ライターの仕事を外注・依頼・代行・採用するならミライトマッチで探そう」のページよりすぐに見つけることができますので、活用してみてください。

まとめ|高品質なインタビュー記事を作るためには

インタビュー記事の作成には、ライターの細かな配慮や、多岐に渡るスキル、豊富な経験が必要とされます。

紹介した内容は、コミュニケーションの観点からすれば、基本的なことではありますが、対する相手や環境によっては対応も異なるため、あらゆる現場で場数を踏むことで身に付くものです。

自社でライターを育てることも一つですが、育成には場数を作ることも必要ですし、時間もかかります。

ライター探しにはクラウドソーシング、マーケティング支援会社、記事制作代行会社、ライターエージェントなど、あらゆる選択肢があります。

最適な依頼先を選ぶ上で、今回紹介した内容を選ぶことで、より良い記事作成につながるでしょう。

インタビューライティングは、受ける人の、そして受け取る読者の心を熱くします。その熱を起こすライターさんをぜひ選びましょう。

ぜひこの記事を参考に、効果的なインタビュー記事を作成してください。

監修者プロフィール

-

【プロフィール】

地元大手広告代理店2社にて14年勤務。これまでに求人情報誌、

地域情報誌(6市町村に関わる)、健康情報誌、

子育て世代向け情報誌の営業・企画・編集・取材・撮影・ライティング・

記事校正・ディレクションなど、幅広い業務と仕事に携わる。

約100冊ほどの雑誌制作に携わり、300件ほど取材を経験。

特に子育て世代向け情報誌においては編集長を務める。

現在はフリーライターとして活動中。

最新の投稿

- 2025年12月23日記事制作元編集長が徹底解説!取材ライター外注で失敗しない選び方と判断基準

- 2025年12月3日記事制作元編集長が徹底解説!校正外注の費用相場がひと目でわかる|依頼先ごとの違いを総まとめ

- 2025年12月3日記事制作元編集長が解説!校正外注の正しい選び方と失敗しない依頼方法

- 2025年10月31日記事制作元編集長が伝授!|インタビューライティングとは?本音を引き出す取材と執筆術