企業の想いや魅力を“言葉で伝える“インタビュー記事は、登場人物の言葉を通してストーリーを伝える魅力的なコンテンツです。

しかし、「どう書けば伝わるのか」「どんな構成にすれば読みやすいのか」と悩む担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、インタビュー記事の基本的な書き方や構成、読者に伝わるためのポイントを紹介します。

初めて取材記事を作成する方や、記事づくりを体系的に学びたい方はぜひ参考にしてください。

インタビュー記事とは?目的と役割を理解する

インタビュー記事は、人を通して、人の言葉を通して、企業の価値や想いを伝えることができる”ストーリー型コンテンツ”です。

企業や商品のブランディング、採用まで幅広く活用することができます。

インタビュー記事の特徴

昨今ではAIを活用した記事も数多くあり、キーワードで検索すれば似たような内容の、いわゆるSEO記事があふれています。

そんな中でオリジナリティを出すのに有効なコンテンツのひとつが、インタビュー記事です。

実際に取材した内容をもとに執筆するため、他メディアにはない企業の思いや商品の個性を打ち出すことができます。

さらにインタビューで語る人物の体験談や専門的な知識、価値観などを反映させることで、メディアとしての独自性を出すことができます。

また、インタビュー記事には大きく3種類の形式があります。

Q&A(対談)形式

質問と回答が明確に分かれているため、読み手が内容を理解しやすい形式です。

語り手の語り口調や人柄を伝えやすく、テンポよく記事を読むことができます。

モノローグ(一人称)形式

語り手が一人称で自分の経験や想いを語る形式です。

経営者や著名人など、価値観や信念など強いメッセージを伝えたい時に有効な手法になります。

ルポ(三人称)形式

インタビュアーが第三者として執筆する形式です。

表情や取材の雰囲気なども交えた構成になり、ストーリー性を持たせることができます。

活用シーン

企業の想いを伝える場合は経営者インタビュー、商品のブランディングや採用ページを充実させたい場合は社員インタビューなど、アピールしたいモノ・コト、ターゲットによってもインタビュー対象はさまざま使い分けることで友好的に活用できます。

導入事例

実際に商品やサービスを使ったユーザーの声を紹介することで、信頼性や成果を伝えることができます。導入後のイメージがつきやすくなり、検討中のユーザーや企業を後押しする効果が期待できます。

採用

企業で働く現役社員の声により企業文化や働きやすさなどをリアルに伝えることで、求職者が入社後の働くイメージを描きやすく、応募につなげる効果が期待できます。入社後に感じるギャップも少なくできるでしょう。

広報

顧客の成功事例などをインタビュー記事として紹介することで、新たな取引先となり得る企業に対してアピールすることができます。

社員のモチベーション向上や連携強化にもつながるため、社内広報にも役立ちます。

ブランディング

経営者や社員インタビューを通して、企業の理念や事業への想いを言語化し、ブランドイメージの向上や他社との差別化を図ります。

自社メディアなどで公開したインタビュー記事をメディア向けの資料として提供することで広く情報発信することもできます。

読者が求めるのは“リアルな声”と“ストーリー”

インタビュー記事は、単なるQ&Aの羅列や一人語りでは成り立ちません。

読み手が知りたいのは「何を語ったか」ではなく、「どんな経験や背景から、その言葉が出てきたのか」という”リアルな声”を軸にしたストーリーです。

そのためには、取材で知り得た事実を時系列で並べるだけでなく、話の流れを意識した構成が必要になります。

また、文体は読みやすさと親しみやすさを出しつつ、語り手の人柄や想いが伝わる言葉選びが重要です。

企業や商品のブランド価値を高めるためには、リアルな人の声が伝わりやすいと言えます。

全体の構成と表現力のバランスこそが、インタビュー記事の鍵となります。

インタビュー記事の書き方|基本の流れ

次に、インタビュー記事を書く際の基本の流れを見ておきましょう。

①企画・目的を整理する

目的に合ったインタビュイーとなる人物を選定し、何についてのインタビューをするのか、またどのような目的でするのか、明確にしておく必要があります。

企画書などに落とし込んで、企画に関わる全員で共有することで、趣旨がぶれることなく記事制作を進めることができるようになります。

➁取材準備

インタビュイーが決まればアポを取ります。メールや電話で趣旨を伝え、時間や場所などの調整を行います。

その後、事前に情報収集を行います。企業の公式サイトや過去のプレスリリース、個人のブログやSNSなどもチェックしておきます。

さらに業界や職種についての情報も調査しておくと良いでしょう。この事前調査により、対話の質を高めることができます。

当日の質問項目をある程度考えてヒアリングシートを作成し、インタビューの企画書と一緒にインタビュイーに共有しておくと当日の取材がスムーズになります。

インタビュイーに共有するヒアリングシートとは別に、追加の質問項目も用意しておくと、当日話が滞った時に慌てずにすみます。

③取材当日

準備を万全に整えて、ベストな回答を得るためにスムーズな進行が必要です。

このセクションでは取材当日の流れを見ていきましょう。

挨拶

第一印象は非常に重要なコミュニケーションです。名刺交換や取材の御礼、実際の取材を開始するまでの些細な雑談などで、話しやすい雰囲気づくりに努めましょう。

録画、録音

取材時は相手の表情や会話に集中するためにも、録音や録画がおすすめです。録音をする際にはインタビュー前に相手に説明し、了承を得ておきましょう。

インタビュー

事前に用意した質問項目に沿って質問しつつ話を広げることで、深みのある話を聞くことができます。気になったポイントやキーワードはメモに取っておき、深堀します。

ただ、いきなり本題から始めると話しづらいかもしれません。

私が取材する際は、事前に調べたインタビュイーの経歴などを確認も踏まえて最初に話すことがあります。

また経歴の中で共通点があれば、それを話題に出すことでインタビュイーとの距離感を縮めることができます。

何を聞けばいいか困った時は、「なぜそうしたのか」「なぜそう思ったのか」など、「なぜ」を重ねて聞くことで相手の本音が見えることがあります。

適度なリアクションも、スムーズに話を引き出すコツです。

相手の話の腰を折らない程度の相槌や「なるほど」「そうなんですね」といった一言があると良いでしょう。

この時にインタビュイーがよく使う言葉をチェックし、原稿に反映させると共感を得ることができ、読み手にも想いや人柄が伝わりやすくなります。

重要な話の区切りには簡潔に話をまとめて記事の方向性をその場で共有しておくと、後の修正が少なくて済みます。

④原稿執筆

取材を終えたら、いよいよ原稿の執筆です。収集した情報とインタビューで得た内容を合わせ、読み手の心に届く記事に仕上げていきます。

読み手となるターゲットを設定し、魅力が伝わる構成を考えます。

基本的には「導入→転機や苦労を乗り越えたこと→今後の目標」といった流れが一般的ですが、取材で深堀した内容によって変更することはよくあります。

冒頭

まずはインタビュイーのプロフィールなどの情報を紹介します。どういう趣旨で何をインタビューしたのかも、分かりやすく説明しておきます。

本文

決めておいた構成をもとに、原稿を執筆していきます。

インタビュー記事では、インタビュイーの人柄を出すことが大きなメリットになるため、話す雰囲気や言葉遣いを使うことが多くなります。

ただ、すべて話したままを原稿にするのではなく、読みやすく整理しながら原稿に落とし込んでいきます。

語尾は「~です」「~ます」ばかりではなく、「~ですね」「~思いました」などを交えると人柄を表現しやすくなります。

実際のインタビューでは質問していなくても、質問風にすると分かりやすい場合は、質問項目を追加する場合もあります。

読みやすさ、伝わりやすさを重視した執筆を心がけると良いでしょう。

タイトル

興味を引くキーワードを使いつつ、その記事を読むことで得られるメリットを簡潔に伝えます。

アイキャッチ

インタビュイーの魅力が伝わる写真やインタビュー風景などを選定します。

まとめ

その記事を通して伝えたかったことを改めてアピールし、読んだ後の行動を促します。

インタビュー記事が長くなると流し読みする人もいるため、ここで記事の要点をいくつかおさえておくことが必要です。

分かりやすく要約することで、読み手の印象に残る記事に仕上げることができます。

⑤ 校正・レイアウト・入稿

原稿執筆を終えたら、次は構成やレイアウトをチェックします。

誤字脱字のチェック、漢字や文体が統一されているかどうか、インタビュイーの意図を汲んだ内容になっているか、筋の通った文章になっているかどうか、できれば第三者目線でダブルチェックをすると良いでしょう。

写真を使う場合は、見出しや本文、写真とのバランスなども見ておきます。

原稿に出てくる人物名、企業名、商品名、サービス名、数値やデータなどの情報に誤りがないかどうかも確認が必要です。

最終的にインタビュイーにも内容を見てもらい、本人確認を行います。

すべてのチェックや本人確認をクリアすれば、入稿して公開作業に入ります。

【例文付き】インタビュー記事の構成テンプレート

ここではインタビュー記事の構成テンプレートをそれぞれご紹介します。

①導入

取材のきっかけや背景などを取り入れながら、「この人の話を聞いてみたい」と思わせる、印象的なエピソードやキーワードを使って読み手の興味を惹きます。

<例文>

「今までにない焼鳥屋をつくりたかった」そう語るのは、●●屋を運営する●●社長。何よりも焼鳥が好きという社長自身が新たな業態に乗り出した、その背景に迫ります」

➁ストーリーパート

読み手の共感を得られる流れを心がけます。

過去、現在、未来の時間軸で整理するとわかりやすい構成に仕上げることができます。

インタビュイーの言葉遣いや雰囲気なども出すと良いでしょう。

<例文>

-

新たな焼鳥業態にチャレンジしようと思ったきっかけは?

-

一度食べた「生の鳥刺し」に感動したのがきっかけです。希少な鶏で、なかなか卸してくれない仕入れ先に何度も足を運んでやっと卸してもらうことができ、本当に自分が食べたい「鳥刺し」を提供したいという想いを実現しました。

-

新たな業態で苦労したことは?

-

今までにないオペレーションに最初は苦戦しましたが、スタッフの教育を既存店でしっかり行いました。今ではテンポよく料理を提供でき、お客様にも喜んでいただいています。

③まとめ・読後メッセージ

インタビュイーの言葉や想いを改めて簡潔に伝え、ポジティブに締めることで読後のリアクションにつなげます。

<例文>

-

今後の展望は?

-

少し手間をかけても質の高い料理やサービスを提供することで、まずは今の店舗のリピート率増加を目指します。経営が軌道に乗れば、「鳥刺し」というニッチな業界での店舗展開や海外出店なども視野に入れていきたいですね。

読まれるインタビュー記事に共通する3つの工夫

次に、読んでもらいやすいインタビュー記事のコツを3つ、見ていきましょう。

会話を整理しすぎず、“息づかい”を残す

インタビュー記事の特性として、その人ならではの言い回しや言葉遣いなどはできる限り残したいところです。

Q&A形式であっても、あえて無駄とも思える会話を残すことで、人間味あふれる原稿に仕上げることができるからです。

インタビュイーが少し考えて言葉を選びながら答えた箇所、インタビュアーがあえて重ねて深堀した箇所など、インタビューでの“息づかい”を残すことをおすすめします。

②読者が知りたい“Why”を中心に組み立てる

インタビューが「なぜ」と繰り返して聞いた箇所は、読み手も知りたいと思っています。そこを中心に話の流れを組み立てていくことで、魅力ある構成になります。

もちろん、インタビュアーが熱く語ったポイントもしっかり伝えましょう。

③一文の長さと語尾でリズムを整える

ターゲットや媒体の特性によって異なる場合もありますが、一文は長くなりすぎず、テンポよく読み進められる程度に整えます。

語尾も画一的にならないようにし、改行も適度に加えて読みやすさを意識することをおすすめします。

大見出しや中見出しなど、読みたくなる見出しにするのもポイントです。

インタビュー記事で失敗しやすいポイント

質の高いインタビュー記事を作成するために、よくある失敗ポイントと対策について、詳しく解説します。

質問が浅く、深いエピソードが出ない

情報収集など、事前準備が不十分だと取材時の進行がスムーズに進まないことがあります。

表面的な質問になってしまい、話を深堀して魅力的なインタビューにならない可能性もあります。

取材前の準備は徹底して行い、インタビュイーのことはしっかりリサーチしておく必要があります。

取材時でも、経歴を聞くのではなく「こういう経歴の中で、なぜこの時にこの決断をしたのか」など、一歩踏み込んだ質問をすることでオリジナリティのある記事になります。

録音・許可・名称の扱いなど、形式面でのミス

インタビュー中の録音の許可は、事前に了承を得ておくことに加えて、氏名・企業名・商品名など原稿に掲載する名称にミスがあってはいけません。

事前確認はもちろん、執筆の際にも再確認してからインタビュイーの本人確認をします。

名称の間違いは大変な失礼になり、インタビュー後に公開NGになる可能性もあります。

確認すれば防げるミスのため、慎重すぎるほど確認をしておきましょう。

構成が単調になり、“伝わる”記事にならない

構成は時系列にするのがわかりやすいです。しかしそこにはインタビュイーの“ストーリー”が必要。

そこで、時系列をベースに「どんな壁があったのか」「どう乗り越えたのか」「その結果の現在」を伝えます。こうしたエピソードを交えることで、読み手の共感を得ることができます。

最後に「未来の展望」を語って余韻を残せば、読み手の心に残る記事に仕上げることができます。

“誰が書くか”で変わるインタビュー記事の質

インタビュー記事は、書き手によって質の差が出る制作物です。

取材経験者は、話の「間」や「行間」まで拾う

取材に慣れたライターであれば、聞いた内容はもちろん、その言葉の裏に隠された本音も見事に引き出すことができます。そこを拾って深堀できると、質の高い記事になります。

それにはただ文章を書くだけではなく、話を聞くスキルも必要です。

ライターの質問力・構成力が、読後の印象を決める

情報収集や質問するスキル、構成力など、さまざまなスキルが合わさって初めて、インタビュー記事を作ることができます。

記事の表には出てきませんが、ライターのスキルは記事全体の質に関わってきます。

ネットで検索に上がってくるSEO記事では真似のできない魅力ある記事は、読み手の心に強く残るでしょう。

プロに頼む必要性

コーポレートサイトや社員ブログなどを自社スタッフで制作する企業もありますが、うまくいかないことも多々あります。

その原因のひとつに「自社のことは社内のスタッフが一番よくわかっている。だから記事も書けるはず」という思い込みがあります。実際には、視点が近すぎると逆に難しい場合があるからです。

外から見た方が企業や人、商品の魅力を客観的にとらえ、伝えることができます。

また、メインの業務との掛け持ちになったり、文章を書くのが苦手だったり、頻度が少なくてもスタッフの負担が大きくなってしまうこともあります。

多少予算をかけてもプロのライターに頼むことで、今まで気づかなかった魅力を引き出せる可能性もあります。

プロが書くインタビュー記事は、どこが違うのか?

では次に、素人と経験者が書くインタビュー記事の違いを見ていきましょう。

素人と経験者の違い

素人と経験者の違いは質問力や構成力に表れます。質問によって引き出された内容、その奥に見え隠れする想いを汲み、記事に反映させます。

それを巧みな構成力で盛り上げて読み手の心に届かせることができます。

ターゲット設定も大きな違いのひとつです。

「その記事を誰に読んでほしいのか」という観点から、質問の内容や構成、使う言葉も変わってくるからです。この部分が曖昧だと、誰にも届かない記事になってしまう場合があります。

取材ライティングプロが意識している点

前述の通り、取材のプロが意識しているのはターゲット設定です。

ターゲットを意識しながら、インタビュイーの喜びや悔しさ、情熱といった感情の動きを記事に盛り込んで“ストーリー”を持たせます。

インタビュイーが多く使う言葉を見つけ、それを読み手との共通言語にできれば、さらに印象に残る記事になります。

ただし、インタビューの言葉すべてをそのまま使うと読み手に誤解を与えてしまうこともあるため、表現には十分注意するのがプロのライターです。

私が取材時に意識しているのは、「この人と働きたい」「この企業で働きたい」「この商品を買いたい」と私自身が思うポイントを見つけることです。

一つでも多くそれを見つけて原稿に反映させることで、リアルなインタビュー記事になり、読み手の共感を得ることができます。

ミライトマッチなら、インタビュー専門ライターに依頼できる

インタビュー記事の作成依頼をするなら、ミライトマッチがおすすめです。

ミライトマッチは、幅広い専門分野と豊富な経験を持つライターを抱え、丁寧なサポートを提供することで、クライアントのニーズに合った最適なライターを見つけることができます。

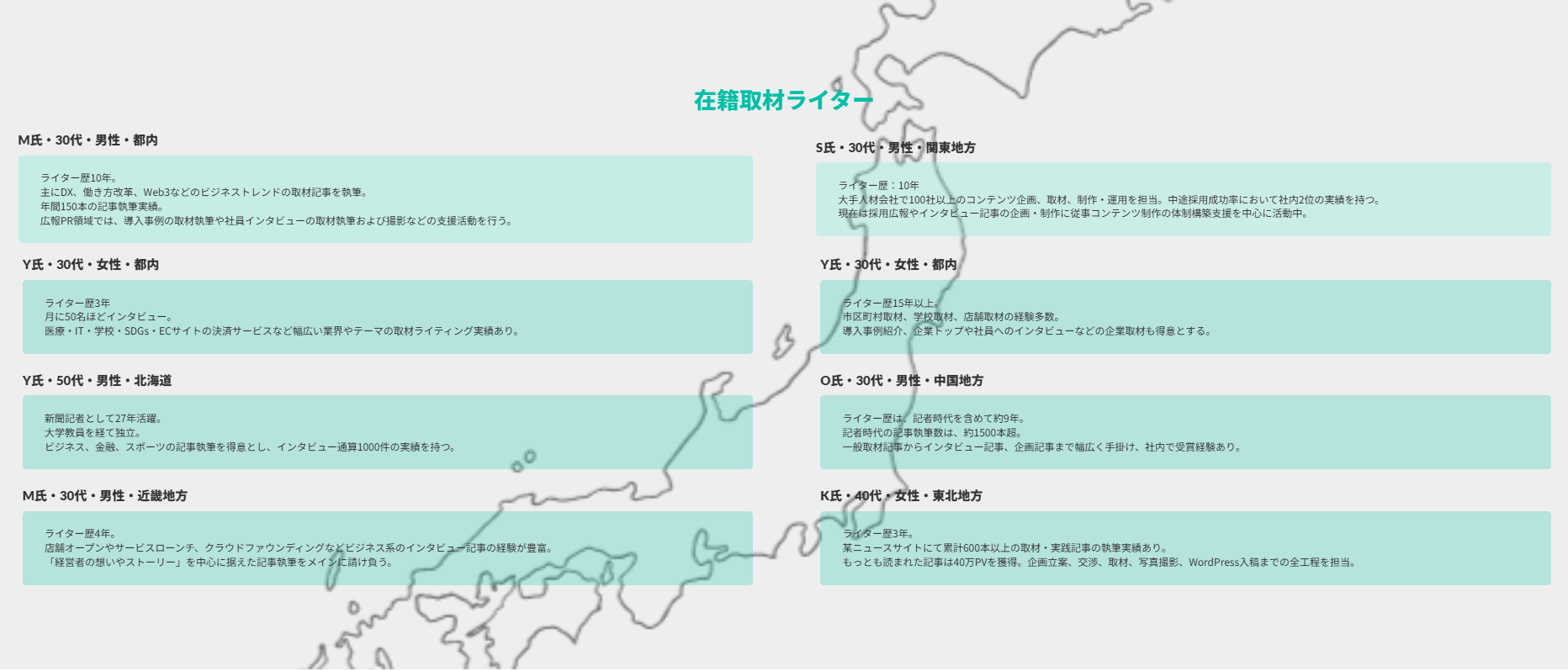

約1200名のインタビューライター

ミライトマッチでは現在全国に約1200名の取材ライターが登録しており、経営者や著名人などのトップインタビューから自治体イベントの記事作成まで幅広いジャンルで、専門性を持ったライターによる記事作成が可能です。

取材の企画、現地参加、撮影、執筆、編集までニーズに合わせて発注できます。

また、導入事例記事、Wantedly等の求人媒体の記事、イベントレポートなど対応できる記事の種類もさまざまです。

全国各地で対面取材に対応できる方が取材記事の作成依頼をお待ちしています!

専門性の高いライターを探すのに苦労している企業様、まずはご自身で探してみたい方は、ミライトマッチの「取材ライターの仕事を外注・依頼・代行・採用するならミライトマッチで探そう」のページよりすぐに見つけることができますので、活用してみてください。

まとめ

インタビュー記事はさまざまなシーンで有効活用できるコンテンツです。

制作するには時間も労力もかかり、プロのライターに依頼すると費用もかかります。

しかしその分、読み手の共感や信頼性を得ることができ、企業のブランディングや成果につながります。

魅力あるインタビュー記事にするには、事前の準備、コミュニケーションや質問のスキル、構成や文章力が必要です。

ここでご紹介したポイントを参考に、読み手の心に届く記事づくりに取り組んでみてください。

監修者プロフィール

-

雑誌やWebメディアで編集や広告制作などに携わる。

現在はフリーのライターとして活動し、求人広告や飲食店、クリニック、経営者インタビュー記事など、取材実績多数。特に求人広告制作を多く手掛け、取材・執筆は1000件以上にのぼる。

最新の投稿

- 2025年10月31日記事制作【実例で学ぶ】インタビュー記事の書き方|取材から執筆まで“全部”を徹底解説